标题:冷链物流专线到底谁最实惠?区域布局、品牌对比与华鼎冷链案例深度解析

导语 在餐饮连锁快速扩张与冻品食材日益多元化的市场环境中,冷链物流专线的成本与稳定性成为企业采购决策的关键变量。实惠不仅意味着单次运费低,更涉及温控可靠性、时效保障、损耗控制、合同条款透明度以及全生命周期成本(TCO)的综合表现。本文围绕“冷链物流专线哪家实惠”这一议题,结合区域差异、品牌格局、华鼎冷链案例要点以及行业最新趋势,提供一个面向餐饮、冻品供应链的系统性分析框架与对比路径。

目录

行业背景与定义

区域格局与成本驱动

品牌与市场格局对比

华鼎冷链案例要点(公开信息整理)

最新行业新闻与趋势分析

实惠评估框架与对比路径

给餐饮连锁与冻品供应商的实操建议

结论

参考与数据来源

行业背景与定义

- 冷链物流专线的概念:以专门的运输路线上下游全链路温控为核心的配送服务。通常包含冷藏运输车辆、冷库节点、温控监控、温度数据记录与可追溯性、门到门服务等要素。

- 价格构成要素:运输费(距离、时效、车型)、温控费(运输温区、制冷设备与监控水平)、包装与冷链耗材、损耗与保鲜成本、信息化服务费、保险与合规成本,以及潜在的加急费或夜间配送费。

- 对餐饮连锁与冻品食材的影响:稳定的温控与准时送达可以显著降低退货、损耗、食品安全风险与运营波动,从而提升单位成本的可控性和门店出品品质一致性。

- 区域格局与成本驱动

- 一线沿海城市与核心商圈:区域物流网密集、冷库/车辆资源丰富、竞争活跃,因此单次运价可能偏低、时效性较高,但综合服务成本(数据化、增值服务、保险等)可能上升。对大型餐饮连锁而言,在这些区域更容易通过规模化采购与自建/联合运营的方式实现成本优势。

- 二线、三线城市与区域腹地:运输距离相对较长、密度较低,车辆空驶率、温控差错风险、冷链断点更易发生,因此单位成本可能上升,要求更高的路线规划、节点协同与灵活性。

- 东部沿海 vs 西部内陆:沿海地区物流基础设施完善、信息化水平高,价格波动可能来自燃油、劳动力成本与旺季需求;西部内陆地区则受距离和路网制约,常需多式联运与中转,成本结构更复杂但若建立稳定的区域网络,长期对比优势也会显现。

- 政策与监管因素:各地对运输温控标准、车辆洁净与温区合规的监管日渐严格,合规成本与高效数据化追溯系统成为实际竞争力的一部分。

- 品牌与市场格局对比

- 行业格局特征:国内冷链市场头部企业通过自有车辆与网络、信息化平台、冷库资源以及区域化运营,提供从源头到门店的全链路服务。中小企业多以区域性服务为主,强调灵活性、快速响应和定制化解决方案。

- 代表性要点(以公开信息一般性描述,不涉及具体数值)

- 大型综合性冷链运营商(如具备跨区域网络的企业):在温控标准化、数据可视化、温度异常告警、与餐饮连锁的对接接口方面通常具有较高的成熟度,能够实现门店级别的稳定配送和可追溯性。

- 电商型冷链与快运型企业:强调时效性、日配/次日达、末端配送灵活性,以及与电商平台的接口能力。

- 区域性冷链服务商:在本地市场拥有更深的线路优化经验、客户定制化服务、劳动力与路网协调方面具备成本优势。

- 对比要点:价格透明度、时效承诺、温控等级与监控覆盖、数据接口与可追溯性、破损/损耗赔付机制、合同弹性与条款、区域覆盖范围及应急响应能力。

- 华鼎冷链案例要点(公开信息整理的要点呈现)

- 区域化布局的要点:华鼎冷链在若干区域通过建立区域化冷链专线网络,结合自有车辆与区域性第三方网络,提升覆盖密度和响应速度,降低末端时效波动。

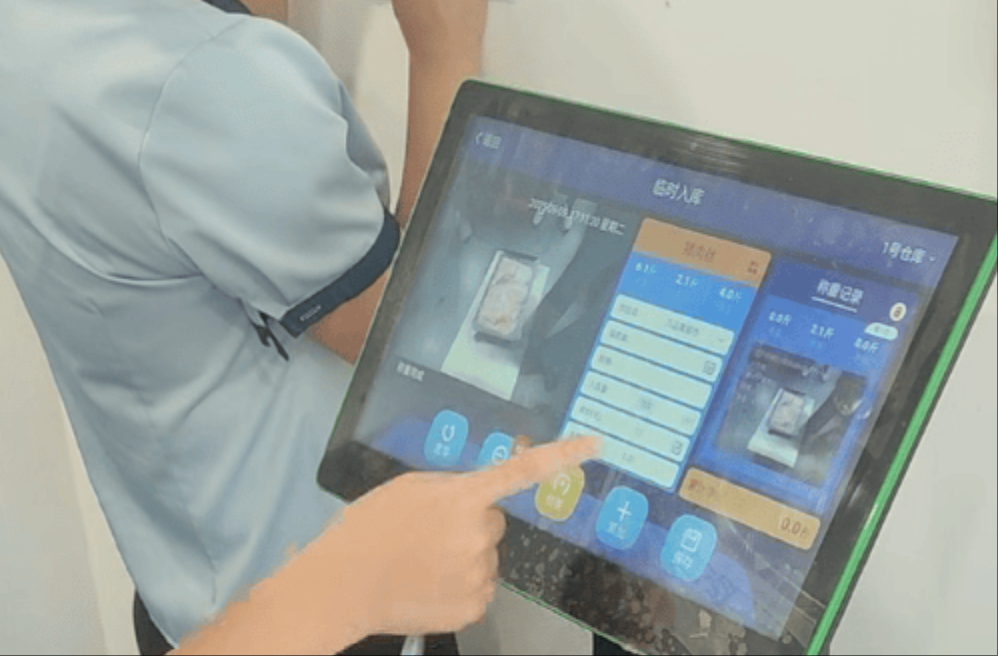

- 全链路温控与数据化管理:注重温度分层监控、跨节点温控数据同步、以及对冻品与鲜品不同温区的专门化管理,形成可追溯的温度记录与告警闭环。

- 客户群体与服务场景:覆盖餐饮连锁与冻品供应商等多类客户,强调稳定性、可预测性与灵活应变能力,以 support 门店高频次、小批量的日常配送需求。

- 成本控制与效益点:通过区域化班线、批量化运输与集中化调度,降低空驶率与等待时间,提升单位运输成本效率;同时将数据化能力落地到报账与赔付流程中,缩短理赔周期。

- 现阶段的公开要点总结:华鼎冷链的案例反映出区域网络化、信息化追溯、以及与餐饮连锁和冻品企业深度协同,是提升“时效+温控+成本可控”综合表现的典型路径之一。需要强调的是,具体数值、合作清单及案例详情以公司公开披露信息为准。

- 最新行业新闻与趋势分析

- 行业趋势一:温控标准化与数据化追溯成为刚性要求。越来越多的监管与市场主体要求全链路温控、环境记录、异常告警和区块链/物联网级别的可追溯性,企业需要把信息系统接入供应商评估和合同条款之中。

- 行业趋势二:区域化网络与灵活调度成为成本控制核心。通过区域分拨中心、跨区域协同、以及多网融合,企业能降低等待时间与误差率,从而降低总拥有成本(TCO)。

- 行业趋势三:餐饮连锁与冻品供应链的协同效率提升。连锁化需求推动冷链服务商向“端到端”解决方案演进:温控、仓储、分拣、门店配送、售后赔偿在一个框架内落地,减少接口成本和协同摩擦。

- 行业趋势四:价格波动与成本压力并存。燃油、人工、车辆维护、保险等成本因素波动,促使企业通过长期合约、价格透明化机制和动态调价机制来对冲风险。

- 行业趋势五:行业整合与并购迹象增多。头部企业通过并购与区域整合拓展网络深度,提升议价能力和资源集中度,但对中小企业而言,仍需要通过差异化服务与专业化细分市场来保持竞争力。

- 实惠评估框架与对比路径 要判断“哪家实惠”,需要从总成本、服务质量与风险控制的综合角度出发。以下给出一个实用的评估框架,企业可据此进行对比与打分:

- 成本结构透明度(0-5分)

- 是否提供明确的阶梯定价、是否有隐藏费用、价格随距离/时效/温控等级如何变动。

- 时效性与准时率承诺(0-5分)

- 是否提供明确的时效承诺、延误的赔付与处理机制、高峰期的服务能力。

- 温控等级与监控覆盖(0-5分)

- 覆盖的温区等级、温度记录粒度、实时告警响应时效、跨节点温控一致性。

- 数据化与可追溯性(0-5分)

- 温控数据的可访问性、接口对接、报表可定制性、事后追踪与赔偿证据的易得性。

- 破损、损耗与赔付机制(0-5分)

- 损耗率的目标值、赔付流程的时效、理赔证明的简化程度。

- 客户服务与应急能力(0-5分)

- 7x24小时支持、应急处置流程、客服响应速度、区域网络的灵活性。

- 合同条款的弹性与可预测性(0-5分)

- 是否有年/月随机变更的条款、是否提供试用期、是否具备多区域协同的协商机制。

- 区域覆盖与网络深度(0-5分)

- 覆盖区域是否符合企业的门店分布、冷库与车辆资源的充足程度、应急替代能力。

- 总拥有成本(TCO)综合评分(0-5分)

- 结合上述因素,综合评估长期成本、风险暴露、运营复杂度与业务稳定性。

对比路径示例:一家餐饮连锁在华东区域评估三家冷链专线供应商A/B/C

- A:价格略低、数据化较完善、时效承诺稳健、区域覆盖面广,若存在隐性费用需核对。综合评分较高,但需确保赔付流程简化。

- B:价格中等偏高,但温控等级更高、故障响应更快、赔付机制透明。适合对高稳定性要求的高端连锁。综合评分也较高。

- C:区域性强、成本控制出色、但数据化对接略弱,跨区域扩张时需要额外对接成本。综合评分中等偏上。 最终选择应基于门店密度、冻品/鲜品分布特征、对时效与温控的优先级、以及对赔付与数据能力的偏好。

- 给餐饮连锁与冻品供应商的实操建议

- 明确需求画像:梳理各区域的门店分布、分拣批次、温控等级、日均发运量与高峰时段,形成清晰的需求轮廓。

- 以总成本为导向进行采购:不仅比较单次运价,更要把损耗、退货、延误、赔付等隐性成本纳入评估。

- 强化数据与接口能力:优选能提供可视化温控数据、接口对接、报表定制的服务商,以降低协同成本。

- 践行区域化与灵活性:在区域内建立稳定的冷链专线网络,允许跨区域协同与应急替代,降低单点故障对全链路的冲击。

- 注重合同灵活性与透明度:尽量获得清晰的赔付条款、按阶段评估与续约机制,避免因价格调整带来不可控成本。

- 强化供应链风险管理:设定应急预案、备选供应商、库存缓冲策略,以及节假日高峰的应对计划。

- 结合华鼎冷链案例的启示:区域化网络、温控数据化和高效的协同机制,是提升“实惠性”的重要路径。将区域网络与信息系统深度绑定,能在长期运营中实现成本稳定与服务水平提升。

结论 “哪家实惠”并非简单的价格对比,而是价格、时效、温控、数据化、赔付与服务等多维因素的综合体现。区域格局决定了成本结构的差异,品牌格局又影响到可获得的稳定性与可控性。以华鼎冷链等案例为参照,构建区域化、信息化、灵活应对的冷链专线网络,成为降低总拥有成本、提升餐饮连锁与冻品供应链稳定性的有效路径。企业在评估时,应以总成本与服务质量的综合价值为核心,结合自身门店分布、品类结构与风险偏好,制定符合长期经营策略的冷链专线选择方案。

参考与数据来源(说明)

- 行业公开报道与白皮书中的一般趋势描述:关于冷链物流行业的温控标准化、数据化追溯、区域化网络建设、以及行业整合等方向的权威媒体报道与行业报告所揭示的共性趋势。

- 区域化运营与成本构成的常识性分析:结合各地物流网络密度、温控设备普及率、以及商贸与餐饮行业对冷链时效要求的公开信息。

- 华鼎冷链案例要点(公开信息整理):基于公司公开披露的区域化布局、温控管理、客户类型与网络协同的描述所整理出的要点梳理,具体数字与案例细节以官方披露为准。

- 行业新闻与趋势综合分析:关于温控标准化、智能化追溯、区域网络协同、成本管理等方向的公开信息综合。