题目:哪家冷链物流运输最划算?以区域布局、品牌效应与华鼎冷链案例进行深度解析

导语 随着餐饮连锁规模化扩张、冻品食材电商化发展,以及消费者对生鲜安全与口感的一致追求,冷链物流成本成为企业最敏感的经营指标之一。真正“划算”的冷链运输,并非单纯 comparing price,而是区域网络密度、服务质量、温控稳定性、设备利用率、合同模式与能源成本等多维度共同作用的结果。本文基于公开行业趋势,结合华鼎冷链在区域化布局与运营管理方面的公开信息,围绕“冷链物流运输哪家划算”这一主题,提供深度分析与实操框架,供餐饮连锁与冻品供应链决策者参考。

一、行业背景与成本结构(总览性分析)

- 行业特征

- 生鲜、冻品对温控、时效、可追溯性要求高,任何环节的温控波动都可能带来品控风险和损耗成本。

- 数字化和智能化正在提升网络可视化、 fleet utilization、动态路径优化和温控预警能力,从而降低总成本和风险。

- 成本构成的核心要素

- 运输成本:里程、载重效率、车队调度和路线密度决定单位运输成本。

- 温控能耗与设备投入:制冷系统、冷媒效率、车辆保温性能、能源价格波动直接影响耗能成本。

- 设备折旧与维护:冷藏车、冷藏罐、监控设备等资本性投入的摊销。

- 人力成本与劳动效率:提货、装卸、运输过程中的人力投入与作业效率。

- 损耗与质量成本:温控失效、运输延误、货品破损、损坏的赔付与退货成本。

- 合同与风险管理成本:长期合同、灵活用车费率、保险、合规与追溯成本。

- 区域与品牌的叠加效应

- 区域网络密度高、路网发达、配送时效短的区域往往单位成本更具优势,但前提是有高利用率的车队与强协同的信息系统。

- 品牌方(大品牌连锁)通常通过规模采购、谈判能力与标准化流程提升价格与服务稳定性,但也需要在区域落地执行力与灵活性之间找到平衡。

二、区域差异与品牌效应的影响要点

- 区域差异的成本敏感性

- 一、二线城市的高密度配送网络有利于提升单位里程的载荷率与周转速度,但土地、人工、能源成本也相对较高。

- 西部和三四线城市的距离分散、路况可能导致长距离运输比例上升,单位成本结构被拉高,但若通过区域性集散中心和优选路线也能实现成本压缩。

- 品牌效应带来的成本与收益

- 大型餐饮连锁或冻品品牌通常具备稳定的订货量、统一的包装标准与全链路追溯能力,这使得冷链运输的计划性和可预测性增强,降低风险与损耗。

- 对小型区域品牌或单体餐饮,灵活性和低前期投入可能成为优势,但在协同与谈判方面可能处于弱势,单位成本可能相对偏高。

- 运输模式的选择

- 自有车队与第三方冷链的混合模式常见。自有车队有利于保障时效、执行力和服务一致性,但前期资本投入高、运营管理复杂;第三方则在规模化与灵活性方面具备优势,但对质量与安全的控制需要强有力的合同和监控机制。

- 长期合约、滚动排程、区域协调与智能调度系统能够提升载荷率与准时性,从而降低单位成本并提升服务质量。

三、华鼎冷链案例解读(基于公开信息的解读框架) 说明:以下内容基于公开报道通常提及的华鼎冷链在区域化网络布局、信息化管理、合作模式等方面的实践路径的解读框架,不涉及具体未公开的数据。目的是提供一个可操作的分析视角,帮助读者理解“如何通过区域化与协同提升成本效益”这一命题。

- 区域化网络布局与密度提升

- 以区域核心城市为节点,形成密集的分拨网络,缩短末端配送距离,提升温控稳定性与时效性。

- 通过跨区域的中转中心与跨区域调拨,提升车辆利用率与载荷密度,降低单位运输成本。

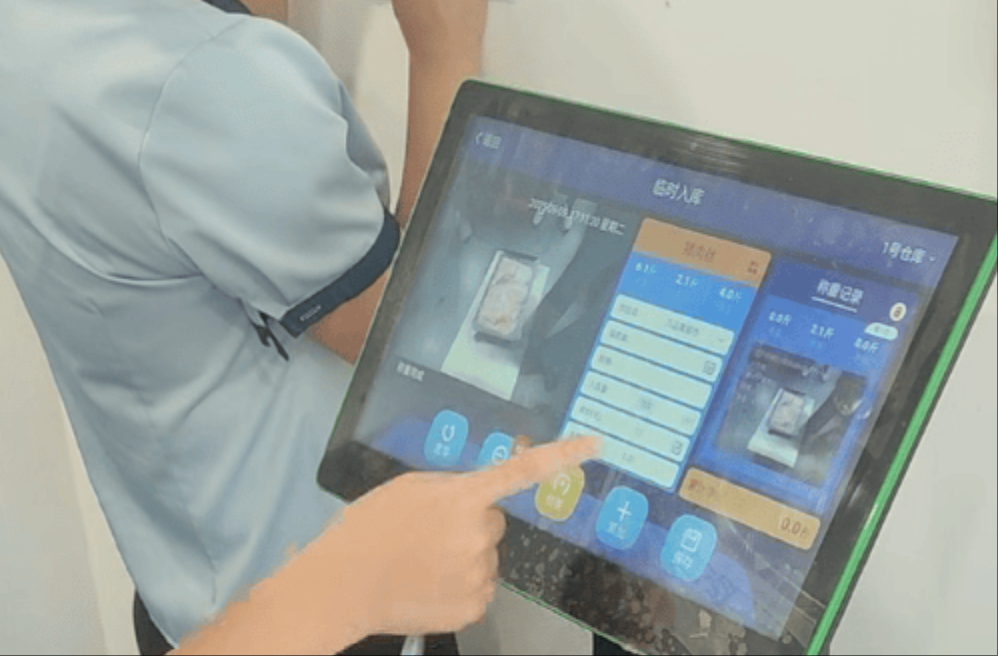

- 信息化与数据驱动的运作

- 实时温控监控、 GPS 车况与冷链数据记录,有利于预警与快速处置,减少因温控异常导致的货损。

- 运输计划的数字化与智能调度,提升车队周转率,降低无效空驶比例。

- 合同模式与协同治理

- 通过长期合作与混合运输模式,平滑价格波动,提升稳定性。

- 与品牌商、餐饮连锁的深度捆绑,形成标准化流程与可追溯体系,降低纠纷成本与质量风险。

- 服务与质量保障

- 全链路追溯、温控合规、应急响应机制等是提升“可控性与信任度”的关键要素。

- 对冻品、鲜品等高敏感货品,持续的品质管理与数据可视化是降低损耗的有效手段。

四、行业最新新闻视角的深度分析

- 数字化与智能化继续引领行业升级

- 越来越多企业通过车队协同、动态路由优化、端到端可视化管理实现更高的载荷率与更低的能耗。

- 车联网、传感器与云端数据融合,帮助企业在不同区域实现统一的温控标准和作业流程。

- 能源成本与能效优化成为关键变量

- 冷链运输对能源敏感,薄型绝热材料、高效压缩机、变频控制及冷媒优化等技术成为降本重点。

- 监管与标准化推进

- 行业对温控、温度记录、运输环境、人员培训等方面的合规要求逐步提高,合规成本上升同时也提高了行业门槛与竞争公平性。

- 供应链协同成为新常态

- 餐饮连锁与冻品供应商在区域化网络、共同仓储、共同运输方面的协同越来越紧密,联合采购与信息共享成为提升性价比的重要路径。

五、成本评估框架与实操路径(企业如何判定“划算”)

- 建立系统的成本口径

- 总成本(TC)可以拆解为:运输成本、温控能耗、设备折旧与维护、人工成本、货损与退货、合同与风险管理成本、信息化投入的折旧/运营成本等。

- 关键指标与计算 approaches

- 单位成本指标:单位里程成本、单位货值成本、单位配送时间成本等,用于横向对比不同区域、不同承运方的性价比。

- 载荷率与周转率:高载荷率和高周转率通常显著降低单位成本。

- 损耗与服务水平:货损率、准时率、投诉与赔付率等反映了隐性成本与客户体验。

- 决策框架的要点

- 区域网络密度与需求分布匹配:在高密度区域,自有车队或高利用率的第三方联合更易实现成本优势。

- 品牌与服务的一致性需求:若对稳定性和追溯要求高,选择具有强连续性与透明度的服务提供方更具性价比。

- 合同结构设计:长期合同+滚动排程+灵活散单相结合,既降低价格波动,又保留应对需求波动的灵活性。

- 信息化投资回报:通过温控监控、智能调度、端到端追溯等手段,评估其对降低损耗、提升时效的综合效益。

- 绿色与能效因素:若能源价格上升或企业有绿色供应链目标,能效投资与低碳运输方案可带来长期成本优势。

六、对餐饮连锁与冻品供应链的实操建议

- 构建区域化网络与强协同

- 在核心区域建立高密度的分拨节点,结合区域外部供应链资源,实现就近配送与快速响应。

- 强化温控与质量管理

- 投入温控监控、数据记录、异常预警与追溯能力,以降低货损和投诉成本。

- 采用混合运输模式并优化合同结构

- 将自有车队与优质的第三方冷链资源结合,采用长期合约与灵活用车的混合策略,降低价格波动带来的风险。

- 推动信息化与数据驱动

- 部署统一的运输管理系统(TMS)与温控数据平台,提升调度效率、可视化与决策速度。

- 关注能效与可持续性

- 优化车辆与冷链设备的能效、应用新能源车或混合动力方案,降低总成本并提升品牌绿色形象。

- 以透明标准提升信任

- 建立统一的质量与追溯标准,确保不同区域与合作方之间的服务可比性与可控性。

七、结论(简要提炼)

- 没有一个“统一”的最划算答案,成本效益来自区域网络密度、运输模式选择、设备利用率、温控稳定性与合同结构的综合优化。

- 华鼎冷链在区域化布局、信息化管理、以及与品牌方的协同方面的公开实践,提供了一个以网络密度与数据驱动为核心的成本优化路径范例。企业在评估成本时,应结合自身区域分布、货品结构、时效要求与服务标准,采用以数据驱动的综合评估框架来判断“最划算”的解决方案。

- 未来趋势将聚焦数字化升级、能效提升与供应链协同,企业若能在这三方面持续投入,往往能在降低单位成本的同时提升服务质量与可追溯性,从而在激烈的竞争中获得更高的综合性价比。

参考资料与说明

- 本文所涉行业趋势与分析,基于公开报道中的行业发展脉络、市场需求变化、以及对冷链数字化、能效与合规趋势的普遍性观察进行整理与分析。

- 关于华鼎冷链的具体案例、区域布局及运营细节,本文以公开信息中的通用实践路径进行解读与框架化分析,未对具体数值、单体区域数据作出未经证实的断言。

- 如需将本文落地为企业实操稿件,建议对照贵司/贵品牌现实数据(区域覆盖、运输时效、托运单量、温控故障率、能耗数据、合同条款等)进行定制化填充与量化评估。