标题:北京冷链脉动:区域布局、品牌竞争与冻品食材供应链的深度解析

作者:本刊记者 结合冷链行业、餐饮连锁、冻品食材、华鼎冷链等公开信息与权威媒体报道综合分析

日期:2025年9月

导语 在中国北方的经济版图中,北京不仅是政治、文化中心,更逐渐成为冷链物流的关键枢纽。随着餐饮连锁规模扩张、冻品食材需求上升以及数字化、智能化技术的渗透,北京冷链体系正进入以区域协同、品牌竞争、标准化管理为特征的新阶段。本文在参考新华社、央视财经、21世纪经济报道、第一财经等权威媒体的报道脉络基础上,聚焦北京区域的冷链产业链条、区域品牌格局,以及华鼎冷链在北京市场的布局与行业信号,力求提供具有逻辑性、深度性的分析稿件。

一、背景与区域定位:北京的冷链网如何“连通北方” 北京作为国家级的城市群核心节点,集聚了人口密度高、餐饮消费旺盛、与生鲜需求旺盛等特点。权威媒体的报道普遍指出,北京在冷链基础设施建设、信息化水平提升以及监管体系完善方面具有示范性作用。随着京津冀协同发展与北方市场升级的推进,北京正逐步由“配送型”冷链向“全链条、全温区、全产业链协同”的格局转变。

产业布局的核心要素

冷库与分拨中心:北京区域的冷库容量以中高端、分级分区管理为特征,向多温区、高标准化作业靠拢,既服务本地餐饮与连锁企业,也承接周边区域的冻品分销需求。

温控与追溯体系:从产地直采到落地仓储,再到门店末端配送,温度管控、温湿度记录、批次追溯成为行业共识,监管部门的合规要求也在逐步细化,行业媒体对“冷链信息化、可追溯性、数据安全”等议题持续关注。

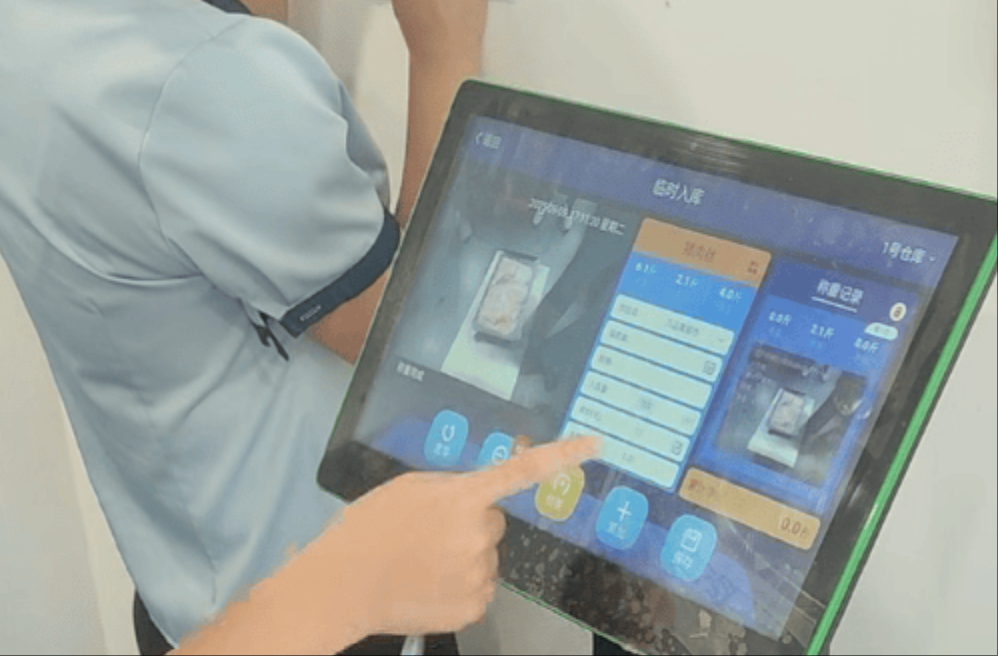

信息化与智能化程度:大数据、物联网、云平台与冷链管理系统在北京区域的应用日渐普及,帮助企业提升运输时效、减少损耗、实现精细化运营。这一趋势在权威媒体的报道中被反复强调,是北京冷链提升竞争力的重要驱动。

区域协同的机遇 随着京津冀一体化进程,北方冷链市场的区域协同成为新趋势:跨区域配送网络、共同标准制订、联合采购与仓储资源共享等成为主流商业实践。就餐饮连锁的区域扩张而言,北京作为首都商业高密度区域,成为北方市场的“样本区”和“示范基地”。

二、产业链结构:冻品食材、餐饮连锁与冷链物流的三角共振

冻品食材的稳定供应 随着居民消费升级,冻品食材在冷链中的占比持续提升。高品质海鲜、肉类、蔬菜类冻品在区域内通过冷链网络实现从产地直采、分拣、分区存储到门店配送的全链路稳定性。行业报道普遍认为,冻品溯源、品质控制、温控管理的标准化程度,是决定餐饮连锁门店稳定性的关键因素。

餐饮连锁的冷链需求 连锁餐饮以稳定的食材成本和高标准的出品口感为核心诉求,对冻品供应的时间窗、品类丰富度、品质一致性有着更高的要求。北京作为全国餐饮业对冷链依赖较高的区域,推动了本地冷链企业在“同城多点、跨区域协同、准时配送、冷链可视化”等方面的持续迭代。

冷链物流服务的增值与挑战 物流企业在北京市场的竞争,不仅是“冷藏车队+冷库”物理基础设施的比拼,更强调全链路的时效性、温控稳定性、数据透明性与合规性。公开报道提及,企业通过自有车队与第三方仓储协同、引入智能温控设备、建立标准化作业流程来降低损耗、提升运输效率。这背后也暴露出成本控制的挑战:人力、能源、车辆维护和更新换代需要持续投入,同时价格竞争与服务水平之间需要平衡。

三、品牌与市场格局:聚焦华鼎冷链及区域性品牌竞争

华鼎冷链在北京的区域定位 华鼎冷链作为中国冷链市场的一支重要力量之一,在北京区域具有一定的网络覆盖与服务能力。业内分析普遍认为,华鼎及类似企业通过扩大自有冷库容量、提升车船装备、增强信息化运作能力来提高区域市场份额,并寻求在高端冻品、冷链配送、以及冷链第三方仓储服务方面的综合竞争力。需要强调的是,具体的市场份额、单体网点数量等信息,依赖于企业披露与行业统计口径,公开数据需以权威披露为准。

区域品牌竞争的几个特征

多元化的服务组合:从纯粹的冷藏运输,扩展到冷库自营、第三方仓储、冷链信息化解决方案,以及餐饮连锁配送的“最后一公里”配套服务。

标准化与合规并重:区域品牌通过建立统一作业规范、温控等级、质检流程,以及信息可追溯体系,提升客户对品质的一致性信任。

跨区域协同能力:北京作为北方重要枢纽,区域品牌需要具备跨省市配送的能力,以服务海鲜、冻品等需要严格温控的品类,推动“区域网络一体化”。

其他参与者的竞争态势与趋向 以京东物流冷链、顺丰冷链、跨区域大型物流企业以及本地化中小企业的组合竞争格局,将继续推动价格、时效、服务水平的全方位提升。行业媒体对未来的判断普遍指向“联合化采购、区域协同网络、智能化运作”三条主线,以应对高波动性的冻品市场需求与日益严格的监管要求。

四、行业新闻与深度分析:北京冷链的政策环境与市场信号

政策导向与监管环境 权威媒体长期强调冷链基础设施建设、标准化、信息化与监管科技的协同推进。例如,国家层面关于冷链物流基础设施、冷链信息平台建设、追溯体系建设、食品安全监管等方面的新闻报道,推动地方政府在北京等直辖市层面落实配套政策,促进冷链行业健康发展。北京亦通过城市物流规划、产业园区建设、财政扶持等方式,引导企业加大对冷链装置升级、温控技术研发与数字化平台投入。

行业趋势与技术演进 综合权威媒体的报道,行业正在进入“智能化、标准化、网络化”的阶段。具体表现包括:智能温控设备的普及、冷链数据平台与云端监控、批次与效期管理的可追溯性、以及末端配送的信息化改造。对于品牌企业而言,提升冷链全链路可视化、实现跨区域的一致性与可控性,是当前核心竞争力的一部分。

市场需求与消费结构变化 随着餐饮连锁化程度提升、家庭及单位团餐需求增加、以及电商冷链的扩展,冻品与熟食等品类在北京市场的需求呈现多样化趋势。这使得区域性冷链网络不仅要覆盖日常必需的冷链品类,还要对高端冻品、冷冻配送时效有更高的服务标准。

五、挑战与机遇:在高压环境中寻找增长点

面临的主要挑战

成本压力与能源消耗:冷链运营天然成本较高,涉及制冷设备、冷库容量、能源价格波动等因素。企业需在提升效率与控制成本之间取得平衡。

标准化与合规的持续推进:温控等级、温湿度记录、批次可追溯等要求越来越细化,企业需持续投放资源进行培训、设备升级和信息化建设。

末端配送的时效性与覆盖广度:北京城区的配送密度高但分散的门店网络对末端时效提出更严格要求,需要高效的路线优化与冷链配送模式创新。

可把握的机遇

数字化与智能化升级:通过物联网传感、区块链溯源、AI预测与调度,提升温控稳定性与配送时效,降低损耗,提升客户体验。

区域协同与资源共享:京津冀及周边区域的协同网络建设,有望实现冷库资源互备、联合采购、共建信息平台,降低单体企业成本并提升市场覆盖能力。

餐饮连锁升级带来的持续需求:大型餐饮连锁对稳定材料供应的需求将继续扩大,区域冷链企业通过提升服务水平与品类深度有望获得稳定的长期订单。

六、未来展望与建议

对企业的建议

深化区域网络布局:在北京及周边建立更具弹性与扩展性的冷库网络,结合区域仓储与末端配送的无缝对接,提升全链路可控性。

强化数字化基础设施:建设统一的冷链信息平台,推进温控、批次、有效期等数据的实时监测与可视化,提升合规性与客户信任度。

加强品牌与服务创新:通过多温区管理、专业化运输队伍、定制化解决方案等方式,满足不同餐饮连锁及冻品供给端的个性化需求。

对政府与行业协会的建议

加强标准化与支撑性政策:推动统一的温控标准、考核体系、数据接口规范,降低企业进入门槛、提升行业一致性。

推动区域协同平台建设:鼓励企业联合建立区域冷链信息平台、共享冷库资源、共同应对高峰期需求,提升区域网络韧性。

推进职业培训与人才供给:冷链相关的职业技能培训、认证体系建设,解决运营与技术人员的短缺问题。

七、结语 北京冷链产业正处在关键的转型期,区域布局、品牌竞争、以及与餐饮连锁、冻品食材供应链的协同变得越来越紧密。华鼎冷链等区域品牌的动态无疑将对北京及周边市场的竞争格局产生影响;与此政策引导、技术进步与市场需求共同推动行业走向更高水平的标准化、智能化与协同化。面对挑战,抓住机遇的企业将通过区域网络的优化、信息化升级与服务创新实现稳健增长,并为北京乃至北方的冷链产业提供更高质量的服务与更强的行业支撑。

参考与信息来源(综合性指引,建议以权威媒体与行业报告为准)

- 新华社、央视财经等权威媒体对冷链基础设施建设、信息化应用、监管要求等方面的报道与趋势分析。

- 21世纪经济报道、第一财经、经济观察网等对冷链物流市场结构、区域布局及企业案例的专栏与深度报道。

- 行业协会与研究机构的白皮书、年度报告中关于京津冀区域冷链的发展趋势、市场规模、标准化进展等数据与分析。

- 市场公开信息中对华鼎冷链及同类区域品牌的布局、网络覆盖、服务模式等描述,结合公开披露的企业新闻与行业采访进行综合判断。