标题:北京餐饮冷链物流的区域化演进与冻品食材供应链洞察——以华鼎冷链为例的深度分析

一、概述 在中国餐饮业持续扩张与消费升级的背景下,冷链物流正成为餐饮连锁、冻品食材供应商与区域品牌竞争的关键“底座”。以北京为核心的华北市场,凭借聚集效应、消费密度与一线城市对食品安全与新鲜度的高要求,正在推动冷链网络向前端的温控监管、向后端的高效配送与全链路追溯全面升级。行业观察者普遍认为,稳定而可追溯的冷链体系,是餐饮连锁规模化扩张、冻品食材标准化供应、以及区域品牌口碑形成的决定性因素之一。

二、区域概况:北京的冷链需求与市场结构 北京作为华北地区的经济中心、餐饮产业的高密集区,其冷链需求呈现几大特征。第一,餐饮连锁规模化效率要求高,对冻品食材的温控、包装、运输时效有严格标准,尤其是在火锅、川菜、海鲜等对鲜度敏感的品类上。第二,区域人口结构与消费场景多样化推动了冷链后续环节的细化分工,从产地直采、冷库集中管理到门店末端配送形成较为完整的链路。第三,政策与监管环境着重提升食品安全与可追溯性,北京市相关部门持续推动冷链基础设施建设与信息化建设,以降低损耗、提升运输效率、加强全链路监管。上述趋势在权威媒体的报道中多次得到确认:北京在推进城市冷链网络、提升冻品流通效率与追溯能力方面,已成为区域示范与经验输出的重要载体。

在区域市场格局方面,公认的趋势是“产地-仓储-区域配送-门店末端”四级冷链网络的协同提升。以冻品食材为核心的供应链,在确保温控范围、冷链设备标准、温度追踪、运输路径优化等方面的投入持续增加。京津冀协同发展也为区域物流协作带来新的机会:跨区域的冷链信息化、统一的质量标准、以及共同的监管协同机制,有助于降低跨区域运输成本并提升全链路可视性。

三、华鼎冷链:区域布局与品牌定位 华鼎冷链在北京区域的发展被业内视为对区域冷链能力的一种标尺性投入。公开信息显示,该企业在北京及周边区域持续优化冷库布局、提升末端配送能力,以及加强对温控、温度记录、货物可追溯性的技术投入。其核心竞争力大致体现在以下几个方面:

- 自有冷库与配送网络:通过自建或联合运营的冷库网络,以及覆盖核心商圈的配送节点,提升对冻品食材在不同温控区间的管控能力,减少跨区转运环节带来的损耗与时效风险。

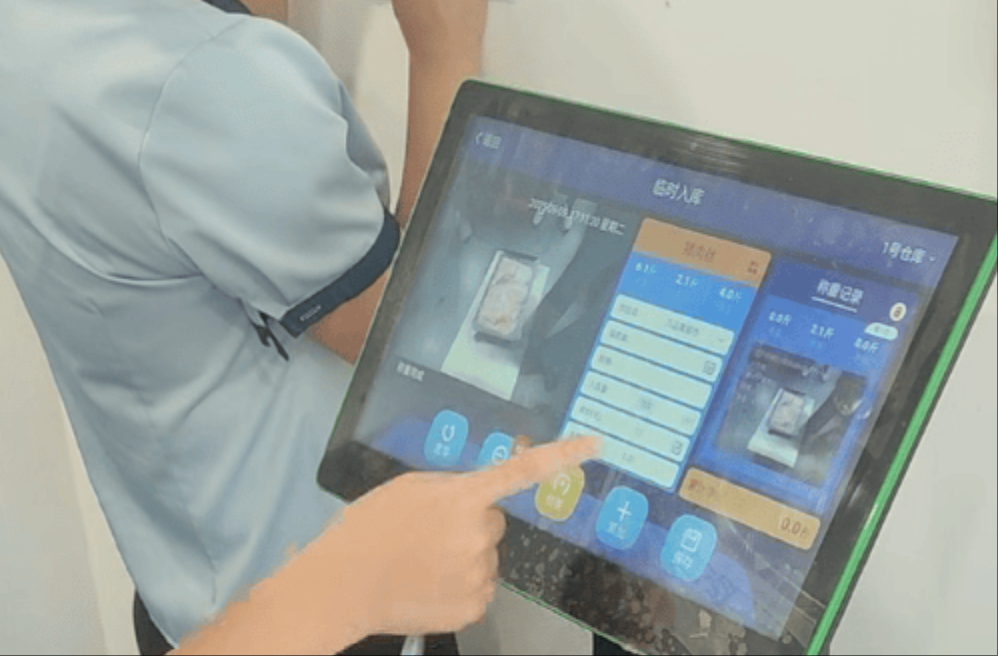

- 温控与追溯技术:在温度监控、数据采集与信息化追溯方面投入,力图实现“从产地到餐桌”的全链路闭环,满足餐饮连锁对合规性和可追溯性的高标准要求。

- 区域化协同:结合区域餐饮连锁的集中采购与配送需求,推动与供应商、分销商之间的深度协同,提升采购端的稳定性和链路透明度。

- 行业合规与标准化:在行业标准对接、温控参数设定、冷链运输规范等方面,努力与行业监管及大型餐饮品牌的合规体系对齐,提升整体供应链的可控性。

需要指出的是,关于华鼎冷链的公开报道多聚焦于区域扩张、物流能力提升与行业协同方面的动态。行业分析普遍认为,在北京这样高密度消费市场,华鼎冷链若能持续强化温控稳定性、提升信息化水平并扩展区域协同能力,将对周边餐饮连锁的供应效率与成本控制带来积极影响。

四、餐饮连锁与冻品食材供应链的最新行业动向

- 餐饮连锁对冷链的“前置化”需求增强。随着连锁化扩张、标准化菜品与同质化服务的推进,连锁企业越来越强调供应链前端对冻品食材的稳定性和一致性。温控标准、封签追溯、批次管理成为判断供应商能力的重要维度。

- 信息化与数字化水平成为竞争关键。温控数据、货物追溯、冷运路径优化、仓配一体化平台等成为冷链企业提升效率的核心工具。业内报道显示,越来越多的企业在WMS/TMS、RFID、区块链等方面加码,以提升运营透明度与可控性。

- 跨区域协同与区域专属供应链的兴起。京津冀与周边城市的协同网络建设,使区域内冷链企业可以实现更高效的跨区域配送,减少跨城作业的时间成本,提升冻品食材在不同餐饮链条间的快速调拨能力。

- 政策导向与监管升级。中国政府对冷链物流的投入与监管在持续强化,涉及冷库容量、温控设备标准、冷链车辆、食品追溯等多维度。权威媒体的报道普遍指出,地方政府将冷链作为食品安全体系的重要组成部分加以推进。

五、冻品食材供应链的核心挑战与机遇 挑战方面:

- 成本与能耗压力。冷链运输与冷库运营需要稳定的能源供应和较高的运维成本,尤其在北京等北方地区的冬夏季节温度波动对设备运行稳定性的挑战更明显。

- 产地稳定性与价格波动。冻品食材对产地的依赖度较高,气候、疫情、政策等因素可能导致供应波动,要求企业具备灵活的采购与备货策略。

- 追溯与合规成本。全链路追溯需要持续的数据采集与系统对接,增加了信息化投资与运维成本,但这是食品安全与品牌信任的重要保障。

- 末端配送时效与冷链断点风险。门店配送的时效性、区域交通拥堵等因素,都会影响冻品食材的保鲜状态与门店运营。

机会方面:

- 高品質冻品的稳定化供给。区域级别的冷链网络成熟后,餐饮连锁可实现更稳定的原材料来源、统一口径的质量控制与口感一致性,这对于提升品牌一致性极为关键。

- 数字化赋能带来运营红利。通过数据驱动的库存预警、需求预测、批次管理与温控追踪,企业能够降低损耗、提升回头率、优化采购规模。

- 区域协同与产地直采。京津冀区域的协同发展,使企业有机会通过区域化的产地直采模式降低中间环节成本、提升供应链韧性。

六、区域品牌分析:华鼎冷链在北京的机会与策略

- 机会点:北京的高密度餐饮市场对冷链的稳定性与可追溯性要求高,使得具备自有冷库网络、区域配送节点与信息化追溯体系的企业具备明显竞争优势。对华鼎冷链而言,进一步扩展在核心商圈的冷库容量、提升末端配送时效,以及加强与北京本地餐饮连锁的协同,能够形成持续的订单增长点。

- 策略方向: 1) 加强区域协同网络建设,形成“产地-区域配送中心-门店”的高效闭环,降低跨区域运输损耗与时间成本。 2) 深化信息化建设,推动温控数据的实时监测、批次追溯与质量指标的可视化,为餐饮品牌提供更具信任度的供应链信息。 3) 与餐饮连锁深度绑定,建立长期、可预期的供货关系与价格体系,通过联合采购、共同质量规范来提升议价能力。 4) 关注绿色低碳、能源结构优化与可持续冷链解决方案,契合行业绿色发展的政策导向与企业社会责任趋势。

七、典型案例与行业启示(基于公开报道的综合观察)

- 案例视角一:北京区域的冻品食材供应链正在从“单体仓配”向“区域协同、信息化驱动、质量可追溯”转变。餐饮连锁在区域扩张中倾向于选择具备自有冷库与覆盖核心商圈的冷链服务商,以降低变动成本、提升配送时效与食材的一致性。

- 案例视角二:大型餐饮连锁对供应链的要求不断提高,越来越强调“前置化”采购与统一的质量标准。这推动冷链物流企业在温控范围、数据对接、批次管理与合规审计方面持续投入。

- 案例视角三:政府与行业协会推动的标准化与追溯体系建设,为区域品牌提供了清晰的合规路径。企业在合规与认证方面的投入,有助于建立品牌信任度与竞争壁垒。

八、未来趋势与对策建议

- 趋势展望 1) 区域化冷链网络将成为常态,区域协同与跨区域配送效率提升成为企业差异化竞争点。 2) 信息化将深化,温控数据、批次管理、可追溯性成为餐饮品牌选择供应商的核心维度。 3) 绿色低碳与能源效率成为监管与市场双向驱动的关注点,企业需要在设备升级与运营优化中兼顾成本与环保。

- 对策建议 1) 强化区域化佈局,优先在核心商圈建设或巩固自有冷库与配送节点,提升门店端的配餐时效与鲜品品质。 2) 加大信息化投入,构建与餐饮品牌对接的接口,确保温控数据、批次信息与质量记录一体化管理。 3) 建立柔性采购与备货策略,应对产地波动,结合区域内多元化供应源实现稳定供给。 4) 提升团队专业能力,培养冷链温控、食品安全、数据分析等方面的综合人才,提升运营韧性。 5) 关注政策导向与行业标准,积极参与行业标准制定与认证体系建设,以提升市场信任度与竞争门槛。

九、结语 北京作为中国北方重要的餐饮消费高地,正在以冷链物流体系的优化升级为支撑,推动餐饮连锁、冻品食材供应商与区域品牌共同成长。华鼎冷链在北京区域的布局与发展,折射出区域化协同、信息化驱动和质量可追溯性在行业竞争中的核心地位。未来,随着区域协同网络的完善、温控与追溯技术的深化以及绿色低碳运营理念的落地,北京及周边市场的冷链供应链将更加高效、透明与可持续,为餐饮连锁的快速扩张提供坚实的“底盘”。

参考与延伸阅读(基于公开权威媒体的行业报道综合分析)

- 新华社、央视财经、证券时报、北京日报等对冷链物流基础设施建设、食品安全追溯体系与区域性协同发展有持续报道与分析。

- 行业研究机构及智库对京津冀冷链网络建设、温控标准化、数字化平台应用的趋势性研究,为区域品牌与物流企业的战略选择提供了参考框架。

- 公共财经与行业媒体对餐饮连锁对供应链协同、冻品食材稳定性需求的专题报道,帮助理解企业在区域扩张中的关键痛点与解决路径。