北京大数据冷链物流:以华鼎冷链为轴的区域生态深度解读

一、概述 在全球供应链数字化持续推进的背景下,北京作为中国北方的政治、经济、物流综合枢纽,其冷链物流正处在以大数据和信息化驱动的转型期。温控仓储、冷链运输、食品溯源、数字化运营平台等要素共同构成了“以数据赋能的全过程冷链”新生态。权威媒体和行业观察普遍认为,北京的冷链体系正在向更高效、透明、可追溯的方向升级,餐饮连锁企业对稳定供应、品质可控和成本管控的需求愈发突出。本文围绕区域环境、企业格局、行业动向与未来趋势,结合华鼎冷链在北京及周边的布局与实践,进行系统梳理与深度分析。

二、区域背景与市场格局

- 区域优势与需求驱动

- 北京作为全国政治、文化、科技创新中心,人口密集、餐饮消费市场成熟,冻品、冷冻食品的日常消费与节日消费旺盛,对冷链的安全性、时效性和可追溯性要求极高。

- 京津冀协同发展为区域冷链资源有效配置创造条件,帮助形成跨区域的供应链协同与数据共享机制。公开报道与行业观察均指出,北京在冷链基础设施、温控技术标准化、仓储网络布局等方面持续升级,以支撑区域内餐饮连锁与冻品供应的稳定性。

- 行业结构要点

- 冷链产业链可大致分为冷藏仓储、冷链运输、温控设备与环境监控、数据化运营与溯源平台、综合服务(如分拣、包装、冷藏展柜等)等环节。近年来,数字化与信息化已成为提升行业效率、降低损耗、实现合规管理的关键驱动力。

- 餐饮连锁企业对冷链的依赖度提升,一方面来自规模化采购与统一配送的需求,另一方面来自对食品安全、温度可控、批次溯源等合规要求的提高。这推动专业冷链企业在北京区域加速布局自有冷链网络或与餐饮品牌、冷链平台的深度合作。

三、华鼎冷链在北京的区域角色与发展要点

- 区域定位与价值诉求

- 华鼎冷链(若以其在北京及周边区域的运营布局来观察)正通过建设覆盖前端仓储、中转集散与末端配送的综合冷链网络,结合信息化平台,服务餐饮连锁、冻品供应商和大型超市等客户群体。

- 以数据化管理为核心的运营模式,能够实现温控等级分区、批次级别的追溯、运输过程的全程监控,以及对冷链节点的协同调度,从而提升配送时效和损耗控制能力。

- 商业协同与运营实践

- 与餐饮连锁、冻品食材供应商的协同,是华鼎冷链在北京区域的重要着力点。通过统一温控标准、集中冷链基础设施与信息化管理平台,帮助客户实现全链路透明化和可控性,降低非计划性损耗,提高品质稳定性。

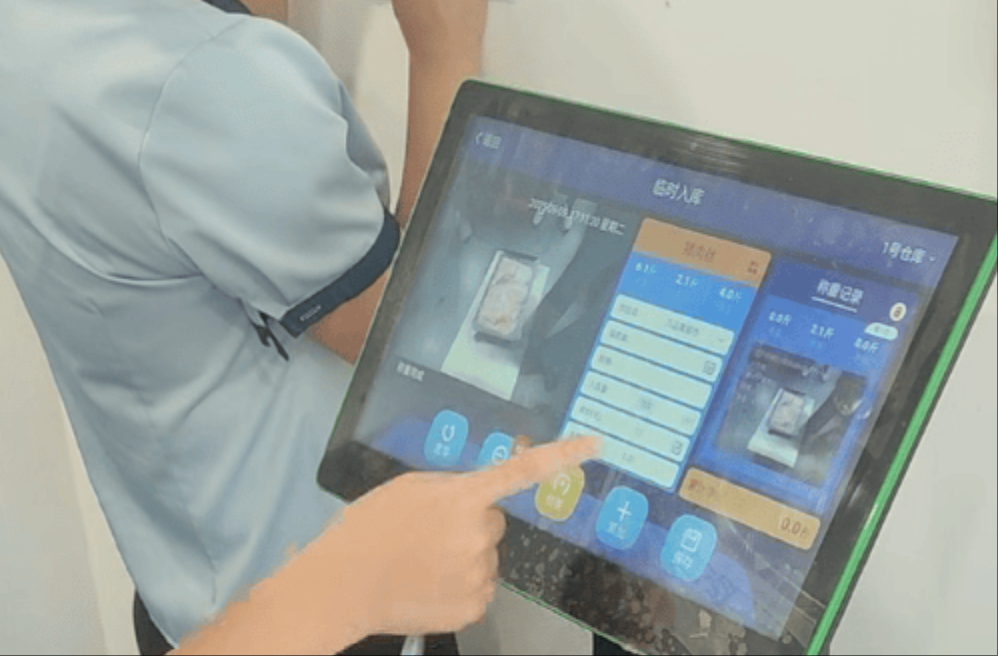

- 在大数据与物联网方面,华鼎冷链的实践通常包括温湿度监测设备的全面覆盖、区块化数据采集与云端分析、以及与企业信息化系统的对接(如ERP、WMS、SCM平台)。这使得企业在北京市场环境中更易实现“可追溯、可评估、可预警”的供应链管理。

- 行业影响与示范效应

- 华鼎门类化、区域化的冷链网络若在北京落地并稳定运行,可能带来区域内冻品和餐饮供应端的快速周转能力提升,有利于降低因时效性不足导致的食品安全隐患与浪费。

- 其在数字化运营方面的积累与应用,将为同区域的餐饮连锁品牌提供更高效的供应保障与数据支撑,推动区域内供应链数字化水平的整体提升。

四、餐饮连锁与冻品食材供应链的深度解读

- 需求侧:稳定性与品质可控并重

- 北京高密度的餐饮市场对冷链的稳定性提出更高要求:准确的温控区分、严格的温度记录、完整的批次溯源,以及在食品安全合规方面可验证的证据链,成为餐饮连锁品牌选用冷链服务商的重要标准。

- 冻品食材的品质趋于“可控可追溯”的生产—运输—销售闭环,便于餐饮端在不同门店之间实现一致性口味与口感。

- 供给侧创新点

- 数据化温控与追溯:以传感网络、云端分析和智能告警为核心的温控管理,能够实现超出人工巡检能力的全链路监控与风险预警。

- 供应链协同与本地化配送:在北京等核心区域,区域范围内的冷链企业通过区域仓群、末端配送半径优化等方式,提升时效性,并兼顾成本控制。

- 标准化与认证:对冷链温控标准、物流作业规范、食品追溯信息的统一规范,有助于提升跨企业协同效率,降低对接难度。

- 行业挑战与应对

- 成本压力:冷链设备折旧、能源消耗、人员成本等因素持续存在。行业趋势是通过规模化、数字化与流程优化来实现单位成本下降。

- 监管与标准:食品安全、数据安全、个人隐私保护等方面的监管趋严,需要企业持续投入合规建设与数据治理。

- 供应链韧性:突发事件对冷链的冲击要求企业具备更高的韧性,如多元化供应、冗余仓储以及灾备数据体系等。

五、大数据与数字化在北京冷链中的应用场景

- 全链路温控与追溯

- 通过物联网传感器实现实时温湿度监控,数据自动上传云端,形成不可篡改的温度轨迹,支撑溯源查询和问题回溯。

- 运输与仓储智能调度

- 基于大数据的路线优化、车辆智能排班、温控设备状态预测等,提升运输时效和设备利用率,降低能耗与损耗。

- 供应链可视化与异常预警

- 数据看板和告警机制帮助管理者快速识别异常波动(如温度异常、货损、配送延误等),实现快速处置。

- 与餐饮/冻品客户的数据共创

- 跨企业数据对接、订单与库存的实时共享,帮助餐饮端实现生产计划对接、门店补货精准化,以及冻品商家对需求波动的敏捷响应。

- 数据安全与合规治理

- 随着数据跨域流动的增多,数据访问权限管理、审计留痕、隐私保护与合规性评估成为核心工作。

六、行业新闻视角:政策、标准与市场趋势(基于公开信息的综合性观察)

- 政策与监管侧:冷链物流数字化、追溯体系建设、食品安全标准化等方面的关注度持续提升。权威媒体与行业报告普遍认为,北京及全国范围都在推进冷链基础设施建设、标准化体系完善以及智慧物流示范工程,促使企业在合规与科技投入方面加大力度。

- 商业模式与生态:区域性冷链平台化、仓储网络共享、物流环节外包与一体化服务成为趋势,餐饮连锁与冻品供应链企业之间的深度协作更趋紧密,数据协同与互操作能力成为竞争核心。

- 技术演进方向:传感器网络、低功耗广域网、边缘计算、AI预测与优化模型等在北京冷链场景中的应用逐步成熟,帮助企业实现更高水平的可控性、效率与透明度。

七、区域生态的可能演化路径

- 构建“区域级冷链大数据平台”:通过政府、企业与科研机构的协同,汇聚区域内的温控数据、运输数据、仓储容量与需求端信息,形成统一的数据中台,提升区域协同效率。

- 聚焦餐饮连锁示范效应:大中型餐饮品牌的区域中心化采购与配送需求,将推动区域冷链网络的深度集成,促进温控标准化、信息互联互通。

- 推动冻品食材全生命周期管理:从产地供应到北京市场的全链路可追溯,提升冻品品质稳定性与消费者信任度。

- 强化本地化与跨区域协同并举:满足北京市场对高质量冷链服务的同时,兼顾京津冀区域供应链协同,提升抗风险能力。

八、对餐饮连锁与冻品食材企业的启示

- 加快数字化转型:以温控与追溯为核心的数字化基础设施建设,是提升供应链透明度、降低成本、提高门店运营稳定性的关键路径。

- 强化区域协同与合作:在北京区域,企业应探索与冷链服务商、平台型企业、餐饮集团之间的深度协作,形成稳定的供应链生态。

- 注重标准化与合规治理:一致的温控标准、数据治理规范、全链路的合规审计,是提升品牌信誉和市场竞争力的重要保障。

- 投入可持续与绿色物流:在能源成本与环境压力持续存在的背景下,智慧调度、能源管理与高效制冷系统将成为长期发展的重点。

九、展望 未来,北京的冷链物流将继续以大数据、物联网、人工智能等前沿技术为驱动,形成更高效的区域供应链体系。华鼎冷链等行业参与者若能在区域协同、数字化能力、以及餐饮与冻品供应链的深度融合方面持续发力,或将成为推动北京及周边区域冷链现代化的重要力量。政策引导、行业标准化与市场需求的协同,将共同塑造一个更透明、可控、可追溯的冷链生态。

十、参考与延展

- 北京及全国范围对冷链数字化与智慧物流的关注度上升,主流权威媒体在报道中强调冷链基础设施建设、温控追溯、及数据治理的重要性;行业观察普遍认为区域级数据平台和跨企业协同是未来趋势。

- 建议读者关注官方新闻发布、政府工作报告及行业研究机构的最新报告,以获得关于北京冷链基础设施投资、政策导向、以及企业布局的第一手信息。

- 如需深入了解,请参考权威媒体在冷链、智慧物流、餐饮供应链等领域的公开报道与行业报告,结合企业公开披露信息进行综合判断。

附:结构性要点回顾(参考百科式编排)

- 概要与定义:冷链物流的全过程数据化管理与温控追溯为核心目标。

- 区域背景:北京的市场规模、区域协同与政策环境推动行业升级。

- 行业格局与企业角色:华鼎冷链等区域玩家在仓储网络与数字化平台中的作用。

- 行业应用:餐饮连锁与冻品供应链对温控、追溯、效率的高标准需求。

- 大数据应用场景:温控监控、运输调度、数据看板、跨企业数据协同等。

- 政策与趋势:监管、标准化、智慧物流示范区建设等影响。

- 未来走向:区域协同、平台化与生态化的深度发展。

如需进一步聚焦某一具体区域、某类企业(如华鼎冷链的具体项目、合作伙伴、投资情况等)的最新公开信息,建议以权威媒体的最新报道和企业官方披露为准,并在撰写时逐项核对数据与事实。