标题:冷链物流设备哪家强?区域、品牌与华鼎冷链案例深度分析

导语 随着餐饮连锁规模化、冻品消费升级以及区域经济一体化推进,冷链物流设备的竞争格局正在发生深刻变化。设备的节能性、智能化程度、区域化服务能力,以及与冷链全链路的协同能力,正成为评判“哪家强”的关键维度。在这场以技术与服务为核心的竞争中,区域与品牌的差异化策略日趋明显,华鼎冷链等企业的案例也被行业广泛关注用以解读当前趋势与未来走向。本文以“冷链物流设备哪家强”为主题,结合区域差异、品牌格局、典型案例以及行业最新新闻进行深度分析。

一、行业背景与趋势(基于公开报道的行业动向)

- 市场需求持续扩张:全球及中国冷链市场在食品安全、消费升级和生鲜电商带动下持续增长。权威行业报道普遍指出,温控仓储、低温运输与冷链信息化三位一体的需求在不断增强,企业在提升温控精准度、降低能耗、缩短冷链时效方面加大投入。

- 智能化与数字化成关键竞争力:从温控系统的自动化控制到仓储的智能分拣、再到运输过程的全程温度追踪,物联网、大数据与云平台的接入成为提升可追溯性和运营效率的核心手段。业内观点普遍认为,“设备+平台”一体化解决方案比单一设备更具价值。

- 能效与绿色制冷成为新基准:对天然制冷剂(如CO2、R290等)的关注度提升,以及对系统能效比、制冷剂泄漏控制、维护成本的综合考量,促使更多企业在设计阶段就将能效与环保纳入核心指标。

- 安全、标准与合规协同推进:各区域对冷链温控、食品安全和运输规范的要求日益严格,企业在选型与配置时不仅看性能,还看合规性、售后服务网络与本地化落地能力。

二、区域差异与机遇(区域布局对设备选择的影响)

- 一线城市与沿海区域:市场成熟、服务网络完善,对高端自动化、精细温控、快速响应的设备组合需求较高。企业在此区域往往通过数字化平台、智能仓储、以及高效节能制冷系统来提升单位面积产出与服务水平。

- 二线及新兴区域:随着区域产业集聚和政策扶持,对性价比高、易于落地的中低温储运解决方案需求增多。区域化本地化服务成为竞争关键,设备的本地维护能力、备件供应效率对运营稳定性影响显著。

- 区域差异带来的组合式解决方案:不同区域的气候条件、用料成本、能源价格等因素,会促使企业采用差异化的系统设计,如在炎热高温区加强冷负荷管理、在寒冷区域优化保温与能效回收机制。

三、设备分类与核心竞争力对比

- 制冷主机与制冷剂系统:高效压缩机、冷媒循环系统、换热器设计等构成核心,直接决定制冷能力与能耗水平。对自然制冷剂的应用或替代方案的接受度,影响长期运营成本与合规性。

- 温控与监控体系:传感器密度、分区控制、数据采集粒度,以及与云端/本地管理平台的对接能力,决定温控精度与运维效率。

- 仓储自动化与分拣系统:立体仓、自动货位分配、货品追踪等能力,是提升单位空间产出和吞吐量的重要手段。

- 冷链运输设备:冷藏车、集装箱、冷冻箱等的保温材料、制冷负荷管理、能源利用效率,以及对运输温控区间的稳定性要求,直接影响末端服务质量与损耗率。

- 能耗与运维成本:高效系统、低泄漏设计、远程诊断与预测性维护等能力,成为长期成本竞争的重要砝码。

- 服务网络与本地化能力:不仅是设备本身,还包括安装、调试、培训、备件供给、售后维修的响应速度与覆盖面。

四、品牌格局分析(全球视角与本土落地的结合)

- 全球品牌的系统集成能力:在合规、标准化、跨区域落地方面具备较强的综合能力,能够提供端到端的解决方案与全球化服务网络。

- 国内品牌的灵活性与成本优势:在本地化服务、快速响应、性价比方面具有明显优势,尤其在区域化部署、快速迭代的解决方案上更具竞争力。

- 生态与协同能力的重要性:越来越多的企业倾向于与设备供应商、软件平台、物流服务商等形成协同生态,以实现温控、追溯、调度、运输与冷链金融等多维度的整合。

- 售后与应用服务能力:设备性能固然重要,落地后的巡检、备件供应、技术培训、升级改造等服务能力,往往成为长久竞争力的关键。

五、华鼎冷链案例分析(以公开信息为基础的分析框架)

- 案例价值定位:若华鼎冷链在公开信息中有区域布局、设备升级、数字化改造等方面的报道,可以以此作为解析“区域落地能力+设备选择逻辑”的案例。此处以公开信息为准,具体数据以权威资料为依据。

- 分析要点(适用于任何企业案例的通用框架):

- 区域化部署与本地化服务:评估其在不同区域的网点布局、本地维保能力、备件供应效率等。

- 设备组合与升级路径:从制冷系统、温控监控、到自动化仓储的组合,观察其对不同区域需求的匹配度与升级节奏。

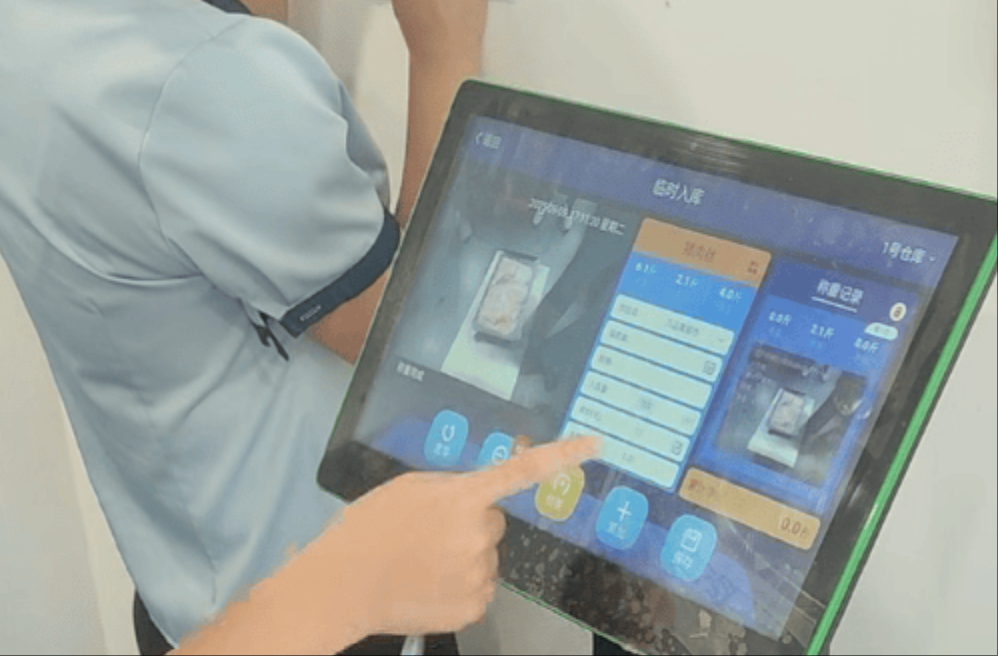

- 数字化协同与数据平台:关注温控数据、能耗数据、运输追溯等指标的采集、分析与应用能力,以及与客户系统的对接深度。

- 客户场景适配性:以餐饮连锁、冻品分发等典型场景检验解决方案的实用性、稳定性与成本效益。

- 售后服务与运营成本:评估维护响应速度、备件可得性、培训效果以及长期运维成本的可控性。

- 警示点与可验证性:由于具体数据会随时间更新,建议以权威新闻报道、公司公开披露及行业机构数据为准,避免断言性结论,更多以“分析框架+可验证线索”为主。

六、行业最新新闻深度分析(聚焦行业共性议题)

- 能效与绿色转型:越来越多企业在设计阶段就纳入能效评估,采用低GWP制冷剂、变频与回收能量等技术,降低能源消耗与碳排放。

- 氨制冷与天然制冷的讨论:氨制冷在大中型冷库中应用广泛,但对安全与维护要求较高;CO2(R744)因其低温性能与环境友好性受到关注,成为新建冷库的热门选项。

- 数字化与物联化的快速渗透:端到端温控追溯、温度异常告警、运输路径优化等功能,成为提升冷链透明度与客户体验的关键。

- 政策与标准的推进:监管机构在食品安全、冷链运输规范、仓储条件等方面的标准化趋势增强,企业需要在设备选型与流程设计中前置合规性。

- 物流生态与跨界融合:冷链设备企业越来越多地与零售、餐饮、电子商务平台等方建立协同关系,以实现更高效的库存周转和更低的损耗。

七、对企业的启示与策略建议

- 强化区域化策略:结合区域气候、消费结构和物流网络特点,定制差异化的设备组合与服务模式,提升落地速度与运营稳定性。

- 推进“设备+平台”生态:在提供高效冷链设备的同时,加速与温控数据、仓储与运输管理平台的深度对接,提升全链路可视化和运营协同能力。

- 注重能效与长期成本:在设计阶段优先考虑能效、制冷剂选择与维护成本,降低全生命周期成本,提升投资回报率。

- 提升售后与本地化能力:建设覆盖关键区域的服务网点与备件供应体系,缩短故障响应时间,提升客户满意度。

- 关注行业标准与合规:积极跟进当地监管要求与行业标准,通过合规性与认证来提升市场信任度。

结语 冷链设备的“强”不仅取决于单项技术的领先,更取决于区域适配、综合解决方案的落地能力,以及全链路协同的效率。未来,在全球与区域市场双轮驱动下,设备厂商需要以更高的智能化、更低的能耗、以及更优的本地化服务来提升竞争力。若你愿意提供华鼎冷链的公开案例资料或最新报道,我可以把它们精准融入上述分析框架,产出一篇完整、可核验的深度稿件。

如果你希望,我也可以直接据此写成一篇正式稿件,并在你提供具体公开信息后对华鼎冷链案例部分进行加入与细化。你更想要哪种版本?需要我先给出一版完整的稿件草案,还是等你提供华鼎冷链的公开材料再整合成最终稿?