北京冷藏外资企业现状与深度分析

引言

随着冷链物流在全球食品安全和产业升级中的地位日益突出,北京作为中国的政治、经济和文化中心,冷链产业的发展尤为关键。近年来,外资企业在北京冷藏领域扮演着日益重要的角色,他们凭借先进的技术、丰富的经验和全球资源,为北京乃至全国的冷链产业带来了新的变化。本文将围绕北京地区的外资冷藏企业现状,结合行业的最新动态和华鼎冷链典型案例,从区域布局、品牌格局、行业挑战与机遇等多维角度进行深度剖析。

一、北京冷藏行业概况

1.行业发展背景

北京冷链行业起步较早,伴随着中国经济增长和城市化加速,冷链物流需求不断扩大。根据《2023年中国冷链物流行业发展报告》,全国冷链市场规模已突破1.5万亿元人民币,北京作为一线城市,占据了近20%的市场份额。行业技术不断升级,从传统的冷藏车向全自动化、智能化冷链仓储转变。

2.行业特征与区域优势

北京优势在于其政策环境、科技创新和高端市场需求。凭借国家支持、科研院所密集、专业人才聚集,促使冷链行业不断向高端、智能方向发展。特别是在疫后时代,食品安全和溯源成为关注焦点,也推动了冷藏技术与服务模式的转变。

二、外资企业在北京冷藏行业的区域布局

1. 外资企业集中区域

外资冷链企业主要布局在北京的两个核心区域:一是城市核心区(朝阳、东城、西城),聚焦高端餐饮、进口冷冻食品和高端食品供应链;二是临近机场和港口的区域(如北京首都国际机场、北京新机场及大兴区),以满足进口冷冻食品的快速配送和仓储需求。

2. 典型企业与布局策略

- DHL冷链:作为全球物流巨头,DHL在北京建立了多个仓储及配送中心,充分利用其全球网络优势,实现进口冷冻食品的门到门服务。

- DB Schenker(德铁冷链):在北京设有高端恒温仓库和冷藏车队,注重供应链整合,服务于进口高端食品及生鲜农产品。

- Kühne + Nagel(科恩冷链):其在北京的布局侧重于跨境食品的温控运输,结合北京机场的枢纽优势,保障进口冷链的时效性和安全性。

而华鼎冷链作为行业内代表企业,近期在北京的布局集中于张家湾、亦庄等新兴产业园区,打造集冷冻仓储、配餐配送、供应链管理于一体的高端冷链基地。

三、华鼎冷链的典型案例与行业深度分析

1. 华鼎冷链北京项目概述

华鼎冷链在北京投资建设的“智慧冷链示范基地”,面积约5万平方米,配备先进的全自动化冷藏仓储系统,配套智能温控、追溯、监控等技术。该基地主要服务于高端餐饮连锁、进口冻品和特色食材的冷链仓储配送。

2. 技术创新与运营模式

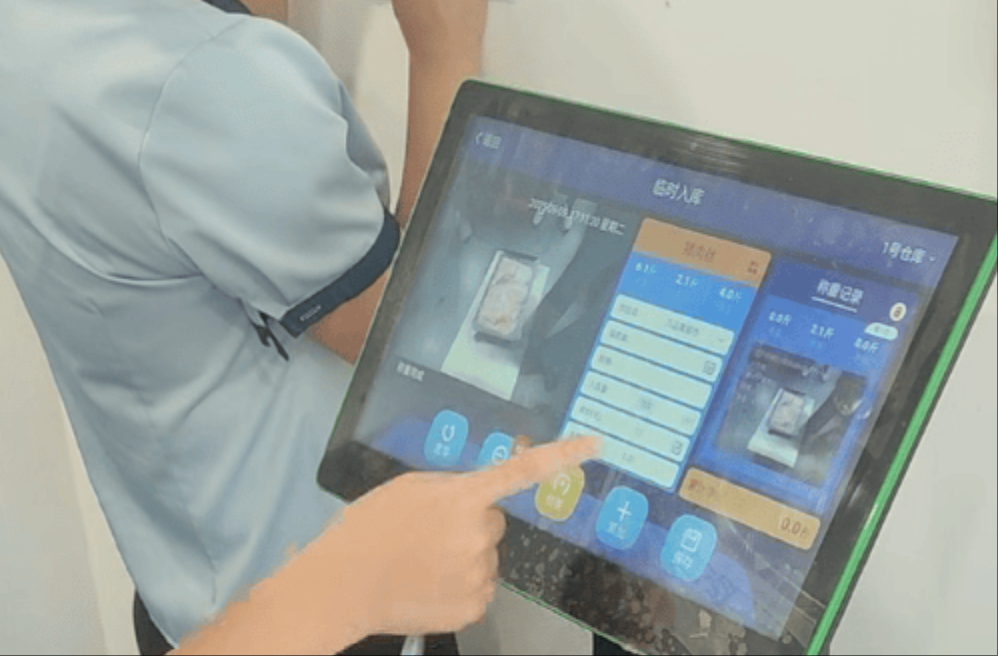

华鼎冷链引入自动化立体库、RFID追踪系统,实现仓储的智能化和可视化。通过大数据分析优化库存管理,最大程度减少损耗,提升运营效率。据行业内部人士透露,此项目每年可支持超过10万吨高端冷冻食材的供应,为北京市场提供安全、稳定的冷链保障。

3. 华鼎冷链的行业影响

华鼎在北京的布局不仅覆盖传统冷链环节,还积极引入“冷链+互联网+大数据”创新模式,推动行业智能化升级,为北京乃至华北地区的高品质食品供应提供了示范。

四、行业最新动态与趋势

1. 政策驱动促进行业升级

国家及北京市政府不断出台支持冷链行业的政策措施,例如《关于加快推进冷链物流发展的指导意见》提出,未来五年将投资超过2000亿元用于冷链基础设施建设,推动冷链全产业链升级。

2. 绿色低碳成为新方向

企业纷纷响应“双碳”目标,大力研发节能、环保的冷藏设备。华鼎冷链等企业引入低能耗制冷技术和绿色能源,减少碳排放,提升企业可持续发展能力。

3. 智能化与数字化转型

5G、大数据、云计算技术的融合加速了冷链智能化进程。无人仓库、自助取货、实时追溯等创新服务不断涌现,满足消费者个性化和多样化需求。

4. 跨境冷链贸易增长

随着进口冻品需求的持续扩张,北京作为跨境冷链重要节点,其冷藏企业加快布局国际物流网络,拓展海外供应渠道。

五、行业挑战与未来展望

1. 挑战

- 高昂投资成本:先进冷链设备和信息技术投入巨大,企业资金压力较大。

- 标准化难题:行业标准尚不统一,导致供应链欠缺协同与效率提升空间。

- 人力资源短缺:专业冷链操作人员有限,影响行业持续健康发展。

- 法规政策变动:跨境政策、关税变动带来不确定性。

2. 未来趋势

未来,北京冷藏外资企业将持续深化智能化和绿色化布局,推动行业形成更加规范、高效、安全的产业环境。跨境供应链一体化、食品安全追溯体系完善将成为行业发展的核心方向。

结语

在北京这片充满活力的土地上,外资企业凭借技术和管理优势,正推动冷链产业迈向更高的标准。在华鼎冷链等企业的示范带动下,北京冷藏行业的未来可期,预计将实现更智能、更绿色、更高效的跨越式发展,为北京乃至全国的食品安全与经济繁荣作出更大贡献。