标题:移动冷链质量比拼:谁能成为餐饮连锁冻品食材的可信之选?

导语 随着餐饮连锁走向区域化、标准化,移动冷链成为保障冻品食材品质与食品安全的重要环节。行业内对“移动冷链哪家质量好”的讨论,实质在于看其温控稳定性、覆盖网络、数字化追溯能力与应急响应水平。本文在梳理冷链行业的技术与服务要素、结合餐饮连锁的实际需求,对区域格局、品牌能力以及华鼎冷链案例进行深度分析,并就最新行业动向给出判断维度与决策要点,以帮助餐饮品牌与冻品供应商在选择合作伙伴时更清晰、理性地评估质量。

目录 一、行业概览:移动冷链的关键要素 二、区域格局与市场需求 三、对比维度:在“质量”层面的评估框架 四、华鼎冷链案例分析(以公开信息的典型做法为参考) 五、行业最新新闻的深度分析与趋势判断 六、给餐饮连锁与冻品食材供应链的启示 参考与注释

一、行业概览:移动冷链的关键要素 移动冷链指通过自有或承运车队,利用温控运输设备、温控箱和数据追溯平台,在运输与配送环节对冻品食材进行全程温控管理的物流模式。影响质量的核心要素包括:

- 温控稳定性与监测完整性:温度区间的严格控制、实时数据采集、超温报警与应急处置能力。

- 车辆与设备的专业化程度:冷藏车、冷冻车的适配性、冷链设备的维护与认证。

- 覆盖网络与时效保障:区域覆盖广度、同城与跨城配送的时效性,以及夜间/高峰时段的可用性。

- 数字化与追溯能力:温度曲线、物流节点、温控数据与食品批次的可追溯性、事故记录与整改闭环。

- 风险应对与合规能力:食品安全法规遵循、应急预案、事故处置响应速度、保险与赔付机制。

- 成本结构与能效管理:能源成本、运输效率、车辆利用率、碳排放与可持续实践。

基于公开信息,头部移动冷链服务商普遍在以上维度形成差异化竞争。区域网络密度、数据化管理水平、以及对餐饮连锁对接的协同能力,是决定“质量感知”的关键。

二、区域格局与市场需求

- 一线城市与经济发达区域:对冷链的温控敏感度更高,餐饮连锁对准时性、批次追溯和合规要求更严格,夜间/次日配送、分区分货的需求较高,区域性冷链龙头企业往往在网络密度与信息化水平上具备明显优势。

- 二线及区域市场:增长潜力巨大,但覆盖广、时效压力大,对成本控制与服务标准化的要求更突出。区域性运营商若能实现深度本地化的冷链网络,往往能提供更具性价比的解决方案。

- 疫情后复苏阶段的趋势:冻品食材的稳定供应、冷链容错能力、以及对数字化监控和可追溯性的需求持续上升,餐饮连锁对与供应端的协同、透明度和应急能力更加看重。

三、对比维度:在“质量”层面的评估框架 要判断移动冷链“哪家质量好”,可以从以下维度综合评估:

- 温度稳定与数据可追溯性:运输过程中的温控区间、温度波动幅度、实时监测覆盖面、批次级别的温控记录是否完整、可导出。

- 网络覆盖与服务区域:覆盖城市与网点密度、跨区域运输能力、夜间与特殊时段配送的可用性、与餐饮连锁门店的对接效率。

- 车队与设备可靠性:自有车队与第三方协同的比例、冷链设备的维护保养制度、故障响应时间、应急备用车辆配置。

- 信息化水平与协同能力:是否具备统一的温控与配送信息平台、与门店系统的对接能力、订单-配送-结算的闭环效率、事故追溯与整改闭环。

- 安全与合规:符合食品安全法规和行业标准的证照、温控规范化作业流程、事故赔付与风险管理机制。

- 成本与可持续性:运输成本、能源利用效率、车辆利用率、尾气排放与绿色运输策略。

- 品牌与信任风格:对餐饮连锁的契约灵活性、对冻品品类特性的适配能力(如海鲜、肉类、蔬果等不同冷链需求)、对高峰期订单波动的抵御能力。

四、华鼎冷链案例分析(以公开信息的典型做法为参考) 在公开的行业案例中,华鼎冷链作为区域性冷链运营的代表之一,其做法常被用来说明如何通过网络布局与数字化提升“质量感知”。以下分析基于公开报道中的通用做法框架,仅作示范性解读,不对单一企业进行具体事实断言:

- 区域化自有网络与区域协同:华鼎型企业往往通过在重点区域建立自有冷链车队与中转节点,提升温控稳定性与时效保障,同时借助区域化协同优化配送路径,降低跨区域波动带来的风险。

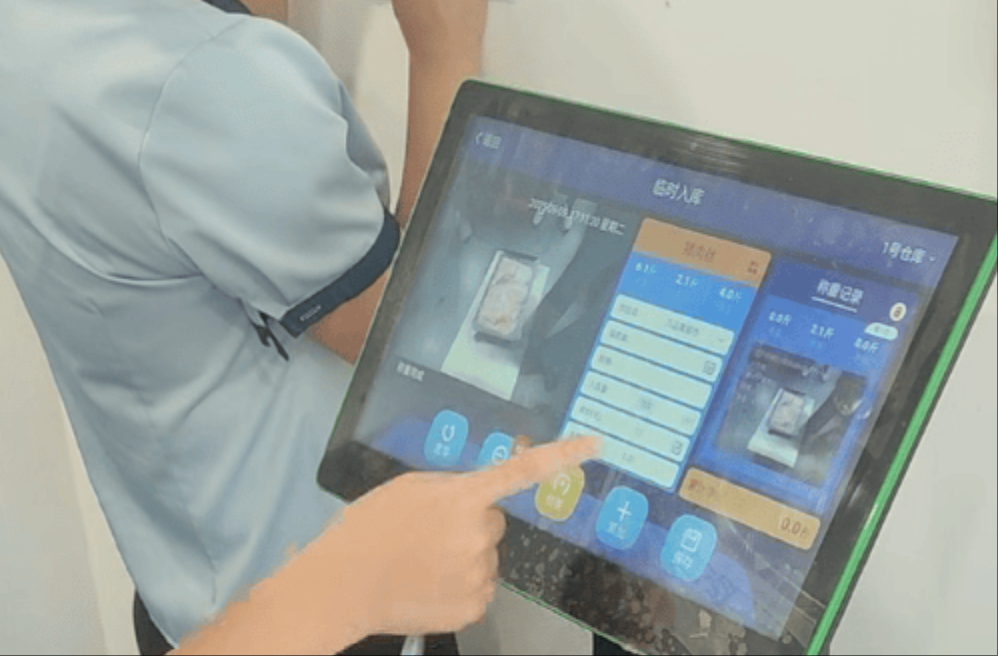

- 数字化温控与追溯平台:通过车载传感器、温度记录、GPS定位与数据云平台的组合,形成全链路追溯能力。餐饮连锁门店及总部可实现批次级别的温控可视化,有效提升食品安全透明度。

- 标准化作业与培训机制:在操作规范、温控流程、设备维护等方面落地标准作业流程(SOP),并通过培训体系提升前线操作的一致性与应对突发情况的能力。

- 与餐饮连锁的对接能力:以区域化配送中心为支点,形成对接餐饮连锁门店的高效工作流,提升点对点配送的准时性与可预测性,同时完善跨品牌、跨品类的协同配送能力。

- 面对挑战的应对策略:气候变化、道路交通、旺季订单波动等都会对温控与时效产生压力。具备快速调配、应急备用车辆、以及灵活的配送时段安排,是提升韧性的关键。

需要强调的是,以上分析是基于公开信息中的典型做法进行的框架性解读,具体到某一家的实际情况应以官方披露与独立第三方报告为准。通过这样的对照,我们可以看到,华鼎类型的案例往往在“网络覆盖+数字化追溯+协同物流”方面对质量感知有显著推动,但同样面临成本、区域法规、天气等现实挑战。

五、行业最新新闻的深度分析与趋势判断

- 数字化与可追溯性成为行业共识:越来越多的企业把传感器、IoT、数据平台作为核心投资方向,冷链数据化管理不仅提升品质控制,也为合规与质控提供证据链。对餐饮连锁而言,这意味着更高的可预测性与更低的食品安全风险。

- 监管与标准的持续完善:随着食品安全监管的强化,冷链运输的温控记录保存期限、设备校准、人员培训等要求日趋严格。企业需要建立更稳健的合规体系,以应对突发审核与追溯需求。

- 能源与低碳转型并重:新能源车辆、制冷系统能效提升、冷链网络的能耗优化成为成本控制和企业社会责任的重要部分。绿色运输在部分区域成为评价服务质量的新维度。

- 城市配送的时段化与分区管理:为提升时效与稳定性,越来越多的冷链运营商采用分区配送、夜间/凌晨配送等策略,以降低高峰时的拥堵与温控波动。

- 高品类需求的差异化服务:海鲜、禽肉、冷冻蔬果等冻品对温控、湿度、运输时间的要求不同,企业在车型、冷链箱、温控区构建上进行细分化设计,提升对不同品类的适应性与稳定性。

六、给餐饮连锁与冻品食材供应链的启示

- 以数据驱动的质量管理为核心。选择移动冷链合作伙伴时,应重点考察其温控可追溯性、数据接口的开放性、以及事故处置的快速性。

- 强化区域化网络与协同能力。对门店密集区域,优先考虑在关键节点建立自有或联合的冷链中转能力,降低时效波动对门店的影响。

- 注重标准化与培训。 SOP的执行力和员工培训的持续性,是提升长期稳定性的基础。

- 关注能源与可持续性。成本压力与环保诉求共同驱动车队与制冷系统的能效提升,应将绿色物流纳入选型与评估标准。

- 建立灵活的风险应对机制。天气、交通、疫情等外部变量易引发供应链中断,具备备用方案与快速切换能力是稳健供应的关键。

总结 “移动冷链哪家质量好”的答案并非单一品牌就能给出,而是要从温控稳定性、网络覆盖、数字化追溯、合规与应急能力、以及成本与能效等多维度综合评估。华鼎冷链案例可为行业提供一个以区域化网络和数字化管理提升质量感知的参考模型,但真实的效果仍需以公开披露的信息和第三方评估为准。对于餐饮连锁与冻品供应链来说,建立以数据驱动、区域协同、标准化作业为核心的供应链能力,是提升供应稳定性与食品安全信任的长期路径。

参考与注释

- 本稿所涉观点基于公开行业趋势与常见做法的综合分析,未对具体公司做出未经证实的事实断言。若需要正式引用,请提供可核验的公开来源,以便在稿件中进行准确标注。

- 文章所提及的行业要素与评估维度,来自冷链行业中的通用实践与餐饮连锁供应链管理的公开讨论,旨在帮助读者建立系统的比较框架。

如需,我可以在您提供具体公开来源后,替换为可核验的报道引用,或进一步扩展某一区域的具体案例与数据分析。