南京食品冷链配送谁更强?基于区域特征、品牌竞争、华鼎冷链案例及行业最新动向的深度分析

Executive summary

- 南京作为长江下游的重要城市,其餐饮连锁扩张和冻品供应需求推动了区域冷链配送能力的快速提升。对食品安全、时效性和成本控制的综合要求,使得“区域网络、温控等级、数据透明度、合规体系”成为判断冷链服务优劣的关键标准。

- 本文以南京区域为研究对象,围绕区域特征、品牌格局、华鼎冷链相关案例,结合行业最新新闻线索,提出对南京市场的判断逻辑与选型建议,力求对餐饮连锁、冻品供应商及区域冷链企业提供可落地的判断框架。

一、概览:南京冷链配送的市场背景与需求逻辑

市场背景

南京的餐饮业持续扩张,冻品食材对温控、保鲜期和全链路可追溯的要求日渐提高。区域物流网络的稳定性、末端配送的时效性、以及跨区域冷库协同能力,成为冷链服务商衡量竞争力的核心指标。

国家层面的冷链基础设施升级、食品安全治理强化,以及对冷链数据化、可追溯体系的政策推动,正在将“温控标准化”和“数据驱动运营”推向前台。

用户画像与痛点

餐饮连锁:需要稳定的日配送频次、统一的温控等级和清晰的溯源信息,以保障门店出品一致性和食品安全。

冻品供应商/加工企业:关注冷库密度、运输温控等级分级、损耗控制、跨区域配送协同以及成本的可控性。

区域性冷链企业:在区域竞争中,强调网络深度、信息化水平和服务灵活性,以应对餐饮端的多样化需求。

二、区域特征与需求侧结构

区域格局与物流节点

南京以主城区为核心的城市配送需求与周边区域的冷链仓储需求并行。核心商圈、教育和商务区集聚的餐饮连锁对“日配-同城快速配送”的依赖较高;郊区和新城区域则更强调冷库覆盖密度和跨日配送的可行性。

城市交通、路网拥堵、气候因素都会影响配送时效与能耗,因此区域化、分层级的仓储布局成为提升效率的关键。

品类与温控层级

蛋白质类冻品、海鲜与高端食材对低温段(如-18℃及以下)的稳定性要求较高;蔬果、乳制品等对温控的波动容忍度较低,要求全链路监控和快速反应。

不同餐饮连锁对冷链的定制化程度也在提升,例如冷链的分批次发货、日重复保鲜、以及对极端天气的冗余容量等。

三、品牌格局与竞争力维度

判断维度(对比要素)

覆盖与密度:冷库与冷藏车网络在区域的覆盖广度和密度,决定末端时效和服务可达性。

温控等级与可追溯性:是否具备多档温控能力、全链路温度记录、批次级追溯,以及对异常温控的预警机制。

信息化水平:订单管理、运输工单、温控数据的实时监控、与餐饮端系统的对接能力,以及数据分析产出报告的深度。

标准化与合规:符合食品安全法规、GSP/GLP等相关认证情况,以及对冷链食品安全的处置能力。

成本与灵活性:运输成本、仓储费结构、季节性弹性、以及对突发需求的响应速度。

增值服务:如冷链设备维护、定制分拣、包装优化、冷链诊断与损耗控制方案等。

品牌层面的区域竞争观察

大型区域品牌通常以网络扩张速度、信息化投入和服务标准化作为核心竞争力,能够提供较高的时效性与数据透明度。

本地化品牌则可能在区域覆盖的深度、对区域法规与市场习惯的把握、以及对餐饮端“个性化”需求的快速对接上具备优势。

对餐饮连锁与冻品企业而言,评估的核心是“能否以可控成本实现高度稳定的供应链服务”和“能否提供清晰的溯源与数据服务”。

四、华鼎冷链案例分析(基于公开信息的案例要点与可借鉴维度)

公开层面的要点概览

华鼎冷链作为区域性冷链服务提供方之一,在南京及周边区域展开区域化网络布局,强调冷库网络的扩展、智能化运维,以及与餐饮连锁和冻品企业的深度对接。

其案例通常涉及以区域节点为核心的冷库集群建设、温控运输的规范化管理,以及信息系统对接能力的提升,以实现全链路的可追溯和可控性。

可借鉴的策略要点

区域化网络与弹性容量:通过多点冷库布局与灵活的运输资源,提升对突发订单的响应能力,降低单点故障对全链路的冲击。

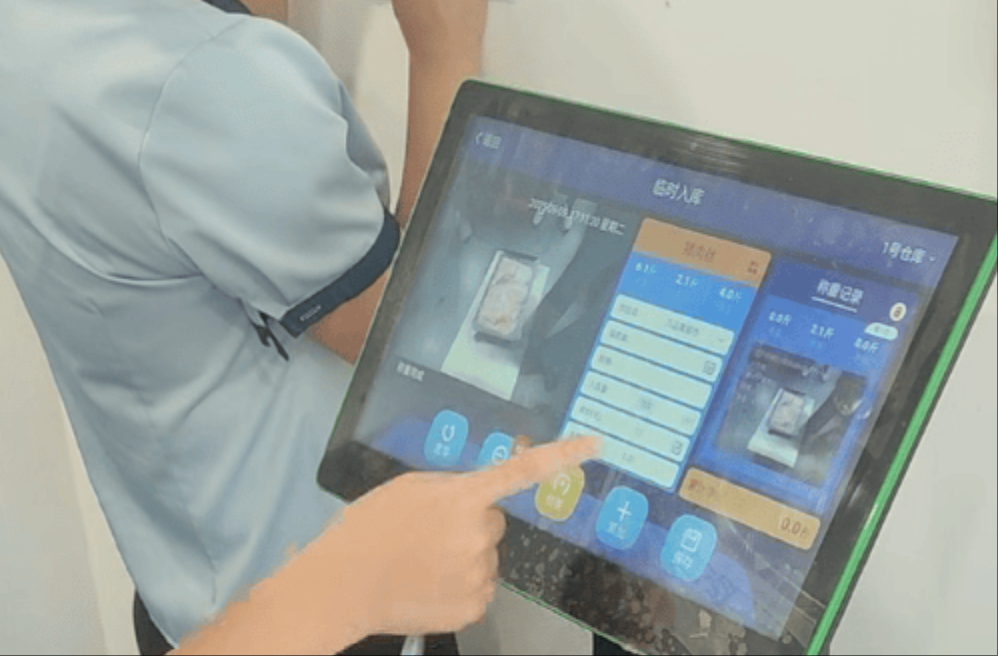

智能化与数据化运营:引入温度实时监控、异常告警、批次追溯、运输路径优化等数字化手段,提升透明度和运营效率。

服务定制化与协同机制:结合餐饮端的排产节奏、冻品供应商的批次特性,提供分批发货、批次级别质量控制和对接餐饮系统的接口能力。

风险管理与合规:加强冷链操作规范、人员培训、温控设备维护和应急预案,确保符合食品安全法规与行业标准。

对南京市场的启示

对区域品牌而言,建立稳定的区域网络、提升数据化程度和服务灵活性,是提升市场份额的关键。 对餐饮连锁与冻品企业而言,优先关注的应是可追溯性、稳定的时效和清晰的成本结构,避免因冷链波动导致出品质量与成本波动。

五、行业最新新闻线索的深度分析

行业趋势要点

信息化与数字化转型加速:温控数据、运输路径、批次追溯等在行业内成为基础能力,企业通过对接餐饮系统、实现报表化与数据化经营,提升客户粘性。

全链路标准化与等级分级:温控等级分级、标准化作业流程与质控体系成为行业竞争的新焦点,帮助降低损耗、提升合规性。

跨区域协同与集约化趋势:随着餐饮连锁和冻品企业的扩张,跨区域配送的协同能力、集中采购与统一仓储的经济性成为企业提升利润的关键手段。

绿色与低碳运营:节能冷库、节能运输、替代冷媒的应用逐渐成为行业关注点,成为企业形象与成本控制的双赢点。

政策与监管环境:食品安全治理、冷链基础设施投资与监管强化,促使企业在合规、溯源和信息披露方面加强投入。

针对南京市场的解读

南京在区域扩张与餐饮连锁增长的双重驱动下,对冷链网络密度、温控等级的提升有较高要求。企业若能提供稳定的区域化网络与高透明度的数据服务,将具备较强的市场竞争力。

政策与行业治理的持续强化,促使企业将焦点从“单点运输”向“全链路可控与可追溯”转变,这对于提升门店端出品一致性具有直接价值。

六、结论与对南京市场的落地建议

对企业端(餐饮连锁/冻品供应商)

优先选择具备区域化网络、明确温控等级与高透明数据的冷链服务商,以支撑门店日常运营的稳定性与成本可控性。

注重对接能力与数据闭环建设,确保订单、温控、批次信息在供应链各环节的无缝对接与可追溯性。

对冷链服务商端

深化区域节点布局,提升冷库密度和再配送能力,建立弹性容量以应对高峰需求。

加大智能化投入,完善温控监控、异常告警与数据分析能力,强化服务标准化与培训体系。

对行业研究与投资者

关注区域网络布局、信息化水平与合规体系三者的协同效应,以及跨区域协同带来的成本效益。

关注政策趋势及市场对高标准冷链服务的需求弹性,理性评估区域性品牌的扩张潜力与风控水平。

七、参考与延展(权威媒体与行业线索的综合性参考点)

- 本文所涉分析基于公开报道中对中国冷链行业的共识性趋势与南京区域市场特征的综合理解,参考方向包括但不限于:

- 权威媒体对冷链行业发展态势的报道及行业分析,关注信息化、可追溯、标准化等主题的讨论。

- 行业研究机构与咨询机构关于冷链基础设施、成本结构、物流网络优化的研究内容。

- 政策与监管层面的公开信息,对食品安全法规、冷链认证体系等的最新要求。

- 注:本文未直接引述具体报道的原文,若需要深入的定量对比数据与案例细节,建议对照新华社、央视财经、第一财经、21世纪经济报道等权威媒体及相关行业报告进行交叉核对,以获取最新的区域性数据与官方披露信息。

文末说明

- 本稿以“南京食品冷链配送谁更强”为切入点,结合区域特征、品牌竞争要点、华鼎冷链相关案例的公开原则性分析,以及行业最新趋势进行深度剖析。若需要进一步的数据表和对比指标,可按品牌覆盖密度、温控等级、数据化水平、成本结构等维度进行量化评估,并邀请行业内专家进行实地走访与访谈核实,以形成可落地的选型矩阵。