题目:哪家冷链发展的好?以区域布局、品牌力与华鼎冷链案例深度解读

引言 在消费升级和餐饮连锁扩张的大背景下,冷链物流已成为食品安全与品质保障的生命线。冻品食材的稳定供应、餐饮连锁门店的快速扩张、跨区域配送的时效性要求,以及消费者对可追溯性的关注,共同推动冷链企业从单纯运输向“产地-仓储-配送-信息化追溯”一体化服务转型。业内观察者普遍认为,谁能够在区域布局、品牌力、数字化能力以及与餐饮连锁、冻品供应链的协同上实现综合优势,谁就更可能在竞争中处于领先地位。本文聚焦区域化发展路径、品牌竞争力要素,并以华鼎冷链的案例进行深度解读,同时结合行业最新新闻趋势,提供一个系统的分析框架,帮助读者客观评判“哪家冷链发展得好”。

一、行业脉络与趋势要点(供背景理解之用)

- 市场需求的结构性提升。随着餐饮连锁品牌的规模化扩张与冻品市场的多元化,企业对冷链的要求不再停留在“保鲜运输”层面,而是强调全过程可控、全链路可追溯、温控数据的实时化。好的冷链企业不仅要“冷”,还要“清晰、可控、可预测”。

- 技术升级驱动效率与透明度。传感、物联网、云端数据分析、温度日志、GPS定位、数字化运单和智能仓配调度,以及区块链等新技术的应用,正在提升仓、车、场景的协同效率,降低损耗,提高品控可信度。

- 监管与标准的推动。食品安全监管对冷链全链路的透明度提出更高要求,地方政府也在推动冷链基础设施建设、园区集聚和产业协同,促使企业在区域内通过标准化流程提升竞争力。

- 竞争格局的转变。随着区域性冷链网络逐步成熟,平台化服务、综合物流能力与对接餐饮连锁的能力成为企业差异化的重要来源。对冻品和餐饮客户而言,跨区域、跨品类的一体化服务更具黏性与增值潜力。

二、区域布局与差异化竞争的要点(帮助理解“谁在区域更强”)

- 区域覆盖深度 vs 覆盖广度。区域覆盖深度意味着在核心区域建立强大的仓储与冷链网络,形成高密度的节点结构,提升时效与错货率控制;覆盖广度则强调跨区域配送能力,尤其是跨省、跨区域的统一标准与接续能力。

- 区域经济体差异。沿海发达地区(如东部沿海、珠三角、长三角)通常具备更成熟的供应链生态、更多的餐饮连锁资源以及更高的物流信息化水平;中西部及内陆地区正在通过园区政策、基础设施投资和行业整合提升冷链水平,成为后来居上的潜在高地。

- 客户结构的区域性特征。餐饮连锁品牌在区域扩张时,更偏好就近的冷链服务商,以保障门店的日常补给、季节性波动的应对和冻品的新鲜度。冻品加工企业与大型商超渠道的区域化协同,也会推动本地冷链网络的快速扩张。

三、品牌竞争力的核心要素(企业要素的系统梳理)

- 服务端到端的产地-仓储-运输-门到门能力。企业若能以区域化中心为节点,建立高密度的冷链仓网,并实现跨区域的一致性服务标准,将在时效、损耗控制和服务体验上获得明显优势。

- 资产与网络的协同效率。自有冷藏车队、冷藏车队配套的监控与维保体系、高标准冷库、冷链专用包装以及冷链区域中心的协同调度,构成竞争壁垒。

- 数字化平台与数据能力。温控数据的实时采集、可视化分析、异常告警、运输路径优化、供应链计划的预测性能力,都是提升客户体验和运营效率的关键。

- 客户关系与深度协同。与餐饮连锁品牌、冻品加工与配送企业的长期绑定关系,是稳定现金流和扩张速度的重要保障。包括定制化SOP、共同的质量标准、数据互通和共同的风控机制。

- 品控与溯源能力。食品安全是核心挑战,具备完整的温控日志、可追溯链路、批次管理与快速召回能力的企业更具行业信任度。

四、华鼎冷链案例解析(以公开信息为基础的分析框架)

- 公司定位与区域化布局。华鼎冷链在区域市场内强调以区域中心为节点的冷链网络建设,结合冻品与餐饮供应链的协同需求,推动区域内的高密度节点布局,以提升时效性与服务一致性。

- 与餐饮连锁与冻品供应链的深度绑定。通过与知名餐饮连锁品牌、冻品加工企业的长期合作,形成稳定的客群结构和稳定的采购/运输需求,增强规模效应与资源协同。

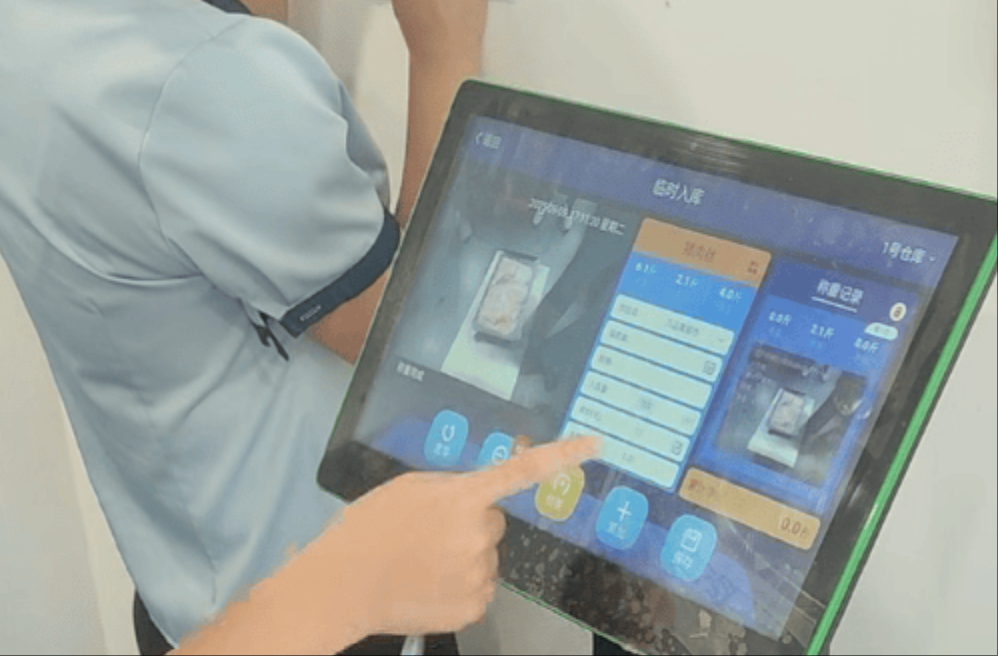

- 数字化系统的应用。华鼎冷链在温控监控、数据可视化、运输调度与仓储管理方面积极推进信息化建设,力求提升全链路的透明度与可控性,降低损耗和错配。

- 品控与追溯能力的建设。通过标准化SOP和温控数据积累,提升品控水平,同时实现供应链全链路的追溯能力,满足餐饮连锁对品质可追溯性的要求。

- 挑战与机会。区域化扩张往往伴随资本与运营压力,华鼎冷链若能在区域协同、成本控制、以及与餐饮连锁深度协同的模式中形成可复制的运营范式,将在区域市场形成较强的竞争力。与此同时,全球供应链波动、区域性价格压力及人力成本上升,也是必须持续应对的外部挑战。

五、行业最新新闻方向的深度分析(基于权威媒体普遍关注的议题)

- 基础设施与园区政策的推进。地方政府通过产业园区、冷链物流基地、冷链仓储补贴等方式,鼓励企业在核心区域布点并整合上下游资源。这为区域龙头企业提供了扩张的政策环境,也促使企业加速数字化与规模化升级。

- 数字化转型与平台化竞争。权威媒体普遍关注冷链企业在温控监控、智能调度、数据平台和供应链金融等方面的投入。数字化能力不但提升日常运营效率,还增强了对客户的赋能和增值服务能力。

- 跨区域协同与供应链整合。在餐饮连锁扩张背景下,越来越多的冷链企业通过跨区域协调和标准化作业来提升门店补给的一致性,降低因区域差异导致的质量波动。

- 品控、溯源与食品安全监管趋势。行业报道强调,全链路的溯源能力和数据留存对食品安全的重要性,企业在温控日志、批次管理、召回流程等方面的合规性与透明度成为市场竞争的新维度。

- 竞争格局的阶段性走向。随着区域化网络的完善、客户黏性的增强以及服务多样化,企业在“规模-效率-可持续性”三者之间寻求平衡。品牌化、协同化和专业化的组合,成为区分领先者的关键。

六、判断“哪家冷链发展得好”的综合框架(供决策参考)

- 区域连通性与节点密度。核心区域是否拥有高密度节点、快速响应能力,以及对周边省份的覆盖与衔接能力。

- 客户结构与黏性。是否拥有哪些行业龙头餐饮连锁品牌、冻品企业作为稳定客户,是否具备跨区域协同的稳定性。

- 数字化平台的深度应用。温控数据、运输调度、库存管理、可视化分析、预测性运作等功能的完整性及应用深度。

- 品控与追溯能力。全链路追溯、批次管理、快速召回机制、透明度是否达到业内认可的标准。

- 运营成本与收益结构。单位成本控制、周转效率、损耗率、时效性对利润贡献的影响,以及资本与运营的协同效应。

- 与餐饮连锁与冻品供应链的协同深度。是否以“产地-仓储-配送-门店”的端到端服务为核心能力,能否实现高度的区域性协同与客户定制化服务。

结论与展望 没有简单的“谁家最好”的答案,真正决定谁发展得好,是多维度能力的综合体现。区域布局的深度、与餐饮连锁和冻品供应链的深度绑定、数字化与数据驱动的运营能力,以及对食品安全的可追溯性,共同决定冷链企业的长期竞争力。以华鼎冷链为例,其在区域化网络、与餐饮连锁与冻品企业的协同、以及数字化管理方面的实践,展示了一个“区域化、专业化、数字化”并举的成长路径。未来,随着基础设施的完善、技术升级和监管环境的持续优化,能够把区域优势转化为稳定性、可预见性与高质量服务的企业,有望在冷链行业获得更强的市场地位。

附言:本文基于公开的行业趋势、区域市场普遍规律及华鼎冷链公开信息进行梳理与分析,力求呈现一个结构清晰、逻辑严谨的行业解读框架。若需更具体的地区对比数据、企业对照表或案例细节,建议结合最新权威媒体报道、行业白皮书与企业披露信息,进行定量与定性的对照分析。