标题:冷链整车物流谁更便宜?区域格局、品牌竞争与华鼎冷链案例深度分析

一、概述:成本、服务与价格的协同作用 近年来,冷链整车物流在餐饮连锁扩张、冻品食材稳定供应中扮演着关键角色。价格的高低并非简单以“公里数乘以价格系数”那么直线,背后还藏着区域市场结构、车队规模、温控设备水平、时效要求、合同模式与信息化程度等多重因素。公开报道与行业观察都显示,区域差异、企业运营模式与服务水平的组合,是决定整车运输成本区间的核心因素。对于餐饮连锁和冻品供应商来说,理解这套差价形成机制,有助于在前期评估与长期采购策略上做出更具弹性的决策。

二、区域格局:同城、跨区域与多点协同对价格的影响 区域差异是冷链整车物流价格的第一道屏障,也是最直观的成本源。沿海发达区域的需求密度高、车辆流量大、昼夜运输与夜间通行条件较完善,因此单位运价趋于相对竞争的区间,企业通过规模化运力与周转效率往往获得较优的成本曲线。相对地,中西部及内陆地区的“车—货匹配难度”较大,运输距离通常较长、路况与气候因素对车辆利用率的挑战更明显,导致单位运输成本上浮。这些区域的餐饮连锁和冷链客户在谈判时,往往把“可用性、时效与温控稳定性”作为与价格同等重要的考量点。 在区域网点布局方面,企业若以自有车队为核心,同时辅以区域分拨与中转节点,能实现更可控的温控质量和更稳定的时效,但也会带来固定成本上升的风险。因此,许多大中型冷链企业采取“区域化分队+跨区域协同”的混合模式,通过在关键区域建立自营能力、在其他区域以合约车队形式提升灵活性,从而实现成本-服务的更优平衡。对于餐饮连锁来说,这种区域化策略的核心收益在于降低“单位配送成本”波动,同时提升对温控异常、天气因素、节假日高峰等情境的应对能力。

三、品牌与企业对比:从公开报道看“谁更便宜”的多维维度 在全球与国内冷链物流市场,价格并非唯一竞争要素,企业通常通过综合能力来实现性价比的优化。以下要点在公开报道与行业观察中被反复提及,具有较强的可操作性与对比性:

- 规模与车队结构:拥有大规模自营车队的企业,在单车成本、时效保障与温控稳定性方面通常具有更强的议价力与保障水平,但需要承担更高的固定成本。小型或区域性企业则通过灵活的合约车与拼车调度实现成本敏感度的提升,但在高峰期的时效性与温控一致性上可能更容易出现波动。

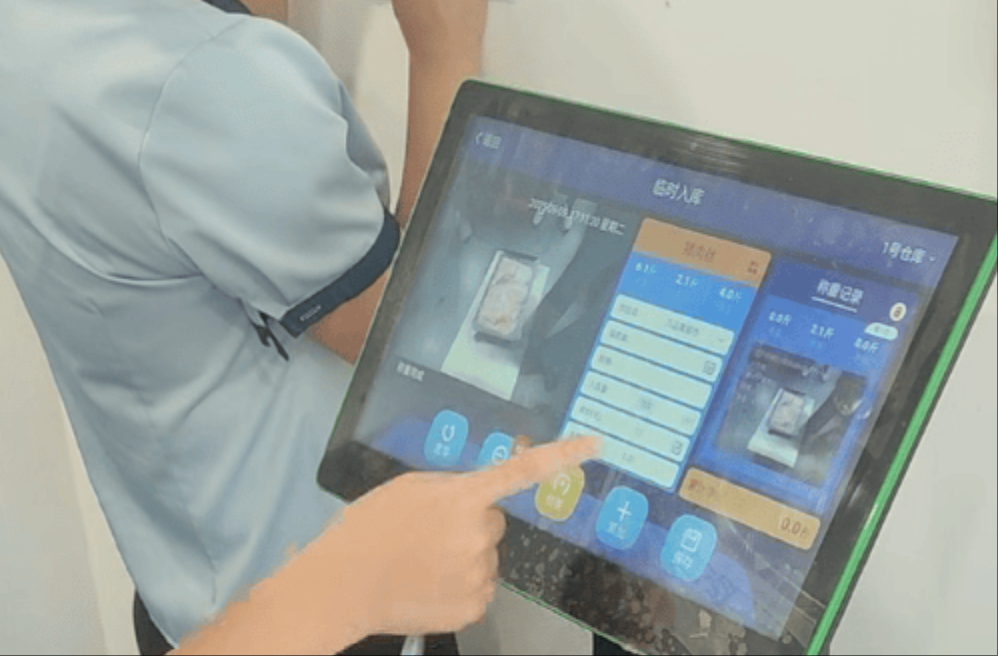

- 信息化与透明度:具备温控追溯、实时定位、动态路径优化以及温度数据留存的系统的企业,能降低损耗与异常赔付风险,从而在长期成本结构中体现出优势。对餐饮连锁而言,透明化的数据还能在食品安全与合规性方面提供额外的信心。

- 服务水平与契约设计:价格低并不等于总成本最低。与车队组合、分拨策略、签约期、保养与燃油成本对冲等因素共同作用,良好的SLA(服务水平协议)与清晰的责任划分,往往让“名义价格相近”的方案在实际运营成本上拉开差距。

- 区域案例:在华东、华南等高密度区域,一些企业通过区域自营车队和本地化中转节点,结合餐饮连锁的排程协同,能实现稳定的交付时效与较低的单位成本;在西部或中部地区,灵活的跨区域拼车与多点协同运输有助于缓解单线成本上升的压力,但对车队管理与调度要求更高。

- 华鼎冷链案例的启示性要点(基于公开披露的行业案例分析框架):在区域化车队与网络化协同方面,华鼎冷链等企业的实践显示,通过加强区域性自营能力、推动信息化与数据互通、以及与餐饮连锁的协同排程,可以在维持服务可靠性的同时实现成本的可控性。这类做法的核心在于打造稳定的运力基座、提升全链路可视性,以及通过区域协同降低空驶率和等待时间,从而在总成本上呈现出竞争力。

四、行业动态与新闻视角:价格与供给侧的最近趋势

- 价格驱动因素的变化:燃油成本、人工成本、车辆折旧、能源与制冷系统维护成本等,是价格波动的直接驱动因素。疫情后时代的供应链重新配置、城市物流治理与交通拥堵治理,也会对运输时效与周转效率产生影响,进而影响价格水平。

- 能源与新能源车的渗透:新能源冷链车辆在运营成本、碳排放与补贴政策方面的变化,逐步成为影响单位成本结构的重要因素。企业通过车队结构调整与能源管理策略,寻求更稳健的成本曲线,同时满足绿色物流的行业趋势。

- 跨区域协同与多式联运的发展:多市际运输需求的增加促进了跨区域拼车、跨省中转与冷链信息化协同的发展。这一趋势有助于提高资源利用率、降低空驶与等待成本,但也对调度能力、信息系统对接以及法规合规提出更高要求。

- 行业整合与竞争格局:随着市场规模扩大,一线物流企业与区域性强势玩家之间的竞争日益激烈。价格谈判往往不仅看“单次运输成本”,更看重长期合同的总成本可控、数据化管理能力和应急响应能力。

五、对餐饮连锁与冻品食材供应的影响与应对

- 对餐饮连锁的影响:价格的波动会通过采购成本传导至门店经营,进而影响菜单定价与利润空间。通过区域化布局、统一采购策略与跨区域排程协同,餐饮连锁能够在不同区域获得更稳定的运输成本区间,降低成本波动带来的风险。

- 对冻品食材的影响:冻品对温控稳定性与冷链完整性的要求更高。运输过程中的温控失效、货物损耗、保鲜时间缩短等,都会对损耗成本产生显著影响。因此,供应链上游的车队选择、温控设备、信息化可追溯性以及应急处置能力,是决定总成本的重要变量。

- 供应链协同策略:跨区域的仓库网络、统一的运输协议与数据互通,可以有效降低运输过程中的等待时间与空驶率,提升整条链路的效率。餐饮连锁在与冷链企业谈判时,可以以“总成本、可控性、可追溯性”为核心条件,推动对方提供更具性价比的全链路解决方案。

六、实操建议:如何在“谁更便宜”的话题下做出明智选择

- 设定真实的需求画像:明确区域覆盖、日配送批次、温控等级、时效要求、是否需要中转节点、是否需要自营车队等要点,避免盲目追求低价。

- 以总成本为导向的评估框架:将运输成本、冻结/保鲜损耗、设备折旧、能源成本、人工成本、信息化投入与维护、潜在的赔付与罚金等列入综合考量,形成多维度的总成本对比。

- 强化区域与时段的协同逻辑:在高峰时段或区域性高需求时段,优先考虑具备稳定网点与高效调度能力的方案,以降低时效风险和损耗概率。

- 注重数据化与可信度:选择具备温控追溯、定位与历史数据留存能力的服务商,这不仅能降低运作风险,也有助于门店端的风险管理与合规审查。

- 案例与口碑的参考价值:除了价格,关注企业在区域落地的实践案例、客户服务评价、故障处理时效与赔付机制,能帮助更全面地评估“性价比”。

七、结语:在区域化竞争与信息化升级中寻求长期性价比 冷链整车物流市场中的“谁更便宜”并非一成不变的答案。区域市场结构、车队模式、温控与信息化水平,以及长期的服务承诺,共同决定了真正的性价比。餐饮连锁与冻品食材供应商如果以总成本可控性、交付可靠性与数据化能力作为核心评估维度,便能在价格波动的环境中维持稳定的供应链绩效。华鼎冷链等案例在区域化网络与协同排程方面的实践,提供了一个可参考的路径:以区域自营能力为基底,辅以灵活的协同运输与高效的数据管理,或许是实现长期成本竞争力的现实路径之一。

如果你正在评估哪家冷链整车物流在你所在区域“更便宜”,不妨从上述维度出发,做一个结构化对比表。把区域覆盖、车队结构、温控标准、信息化能力、服务水平、长期合同条款和总成本等要素放在同一张表里,给出一个综合得分。这样不仅能看清短期报价的高低,还能把握未来一年乃至三年的成本曲线,为餐饮连锁与冻品供应链的稳健运行提供更清晰的支点。