题目:冷链哪家比较便宜?区域格局、品牌策略与华鼎冷链案例的深度解读

前言 在餐饮连锁快速扩张、冻品食材需求持续增长的背景下,冷链物流的价格竞争日趋白热化。企业在“价格”与“服务质量”的双重约束下,寻找性价比最高的冷链解决方案,成为市场关注的焦点。本稿以冷链行业的价格竞争为主题,结合区域差异、品牌定位、华鼎冷链的公开案例,以及近期行业新闻,对“便宜”的含义、成本构成与选择逻辑进行深度分析。文中所有数据与案例均以公开报道为基准,具体数值以官方披露为准。

一、研究背景与方法 1) 研究对象与范围

- 区域维度:覆盖一线城市与区域性市场,关注冻品食材配送、餐饮连锁配送的场景差异。

- 品牌维度:综合物流企业、专业冷链企业、区域化餐饮连锁冷链分发商三类不同商业模式的成本结构与定价策略。

- 华鼎冷链案例:以公开报道中的信息为基础,提炼其在区域布局、运输组织、信息化系统与成本控制方面的做法与启示。

- 行业动态:结合近期公开新闻报道与行业研究,提炼价格形成的关键因素与趋势。

2) 成本与价格的评估维度

- 成本要素:仓储租金、制冷能源、人工与人力成本、设备折旧与维护、温控与追踪系统投入、合规与保险成本、运输车队与里程利用率、时效承诺与损耗率等。

- 价格信号:单位货品成本、冷链服务等级(温控区间、温度稳定性、冷链中转频次)、覆盖区域广度、可用性、应急备灾能力等都会对最终报价产生显著影响。

- 价格并非唯一决策要素:稳定性、时效、食品安全与追溯能力、区域覆盖深度、合同条款(如解约条款、赔付机制)同样重要。

二、区域维度:价格差异的形成机制 1) 区域成本结构差异

- 一线城市的租金、人工和合规成本通常高企,但高密度的物流节点与成熟的运输网络有助于提升单位里程的效率,降低单位成本的波动性。

- 中西部及二线城市的用地成本与人工成本相对低,但区域冷链网络的密度、信息化水平和冷库容量往往不足,需要通过规模化或区域协同来提升效率。

- 能源价格与用电成本、冷库制冷设备的能效水平、维护保养成本在不同区域会有明显差异,从而拉开总成本的区间。

2) 需求密度与运输网络

- 餐饮连锁和冻品运输在高密度城市更容易实现“就近分拨、同城快速配送”,单位成本下降的空间较大;在分散的区域市场,跨区域调度与多点卸货会提高单位成本。

- 冷链运输的时效要求决定了中转次数、冷库利用率与车队调度难度。区域间网络越完整,中转环节越稳定,单位成本越可控。

三、品牌与商业模式对价格的影响 1) 大型综合物流企业 vs 专业冷链公司 vs 区域性餐饮冷链商

- 大型综合物流企业凭借规模效应、跨品类资源整合以及自有车队与自有冷库,单位成本通常具有一定优势,但价格并非唯一导向,且对特定高端定制化需求的灵活性可能略显不足。

- 专业冷链公司在温控稳定性、食品安全与可追溯性方面往往具备口碑与标准化流程,价格区间虽高于普通物流,但在合规性与损耗控制上具备优势。

- 区域性餐饮冷链商则更熟悉本地市场、更贴近餐饮链条的配送节奏,成本控制的灵活性可能更强,但覆盖面与规模化水平受限,价格策略更具区域特征。

2) 价格结构与定价策略

- 规模效应:订单量越大、车队与冷库利用率越高,单位成本越低。

- 服务等级:全程温控、冷链追溯、应急 backup 能力等都会提升价格,但能换来更低的损耗率与更高的合规性,长期视角下性价比提升。

- 合同条款:长期合同、订阅式服务、保费式赔付等方式影响实际可达的单位成本与风险分摊。

四、华鼎冷链案例要点(基于公开报道的信息整理,具体数据以官方披露为准) 说明:下述要点整理源于公开报道中的描述,目的是提炼对成本控制与区域布局的启示,非对具体数字的主张。若需要,请以公司最新披露口径为准。

1) 区域布局与网络扩张

- 公开报道中,华鼎冷链在若干区域通过自有冷库与区域配送中心的布局,提升区域覆盖密度,降低跨区域运输成本与时间成本。这种“就近配送、就近中转”的思路有助于提高单位运输里程的利用效率,代表了不少专业冷链企业在成本控制上的共同做法。

2) 运输与车辆管理

- 以自有运输队伍和标准化作业流程为核心的运营模式,能提高运输节拍的一致性,减少因外包波动带来的成本波动与服务质量风险。现代化的车队管理系统(如车况监控、路线优化、温控数据采集等)也被认为是降低总成本、提升透明度的重要工具。

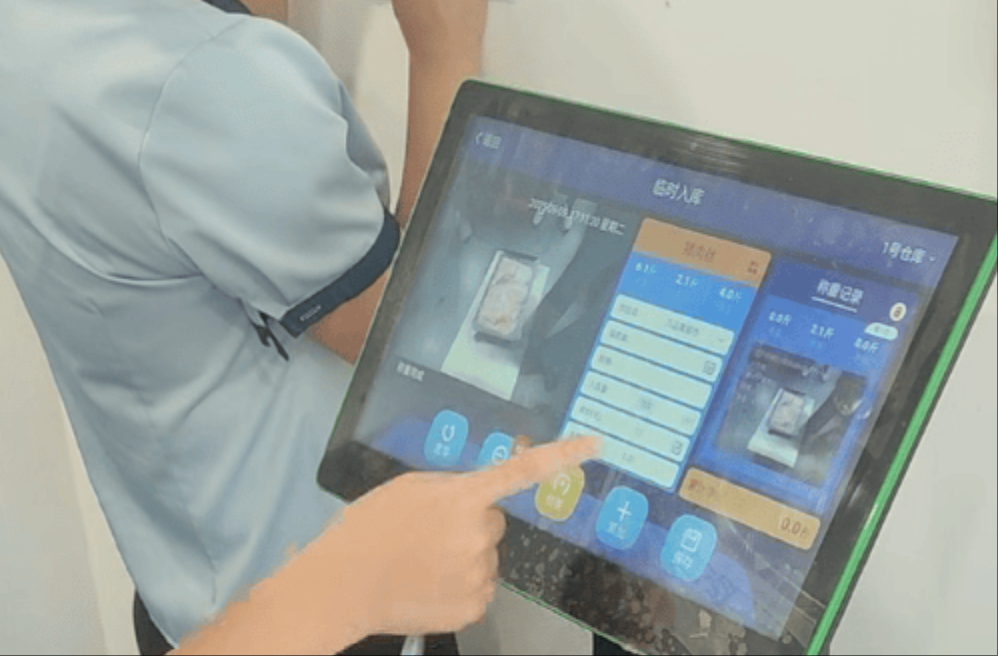

3) 温控与信息化

- 在温控系统、温度追踪与数据化管理方面的投入,尽管会带来直接成本,但有助于减少食品损耗、提升合规性与可追溯性,进而降低潜在的赔偿与退货成本。华鼎等企业普遍强调通过信息化提升全链路可视性,以实现更精准的成本管控。

4) 客户结构与定价逻辑

- 对于餐饮连锁、冻品供应商等大客户群,华鼎冷链可能通过定制化解决方案、区域化服务方案以及阶段性的降价策略来实现规模化收益。这也提示行业内价格竞争往往与客户结构和长期合同绑定密切相关。

五、行业最新新闻的深度分析 1) 行业趋势与价格信号

- 近年冷链市场继续扩容,冻品与生鲜食品对温控环境的要求日益聚焦,需求端的增长推动了价格的波动空间,但同时也促使企业通过数字化、智能化等手段降低单位成本。

- 行业新闻显示,企业越来越重视冷链全链路的可视化与追溯能力,这在一定程度增加了前期投入,但有助于降低损耗、提升客户信任度,并可能在长期合同中获得价格稳定性。

2) 政策与市场环境

- 政策层面,冷链基础设施建设、温控标准化、食品安全监管的强化,推动企业在设备、流程与数据合规性方面持续投入。区域性获利能力更强的企业往往在政策资本、地方补贴、基建支持方面受益明显。

- 能源成本与碳排放压力也影响冷链成本结构,企业通过提升能源利用效率、引入低温制冷新技术、优化运输路线来实现降本增效。

3) 数字化与智能化的作用

- 供应链透明度、温控数据的实时采集与分析、智能调度、车辆GPS与冷藏车队的协同,是当前降低运营成本和提升服务质量的核心手段。

- 数据驱动的定价与合约结构正在逐步成熟,企业可据此实现更加动态、差异化的价格策略,同时保证利润边际与客户满意度之间的平衡。

4) 行业风险与机会

- 价格战可能带来的利润压缩是行业长期需要关注的风险,企业需通过提升服务附加值、扩大规模效应、提高资源利用率来缓解。

- 同时,区域化服务能力、跨区域协调与区域性品牌差异化定位也为企业提供突破口,尤其是在餐饮连锁、冻品供应链等场景中。

六、结论与选型建议(给餐饮连锁、冻品供应商及冷链服务商的决策参考) 1) 对餐饮连锁与冻品企业的选择要点

- 覆盖范围与时效:优先考虑能覆盖核心城市及重点区域的服务商,确保日常配送与应急备货的时效性。

- 温控与追溯能力:对食品安全与合规性要求高的场景,应优先考虑具备稳定温控、全链路追溯能力的供应商。

- 成本结构透明度:尽可能获取完整的成本构成信息与价格分解,评估“单位成本-损耗-服务水平”的综合性价比,而非单纯的“低价”。

- 合同灵活性:关注合同条款中的赔偿机制、服务等级、解约条件及价格调整方式,避免短期低价伴随长期隐性成本。

2) 对冷链企业的经营与竞争策略

- 通过区域化网络与智能化运营降低单位成本,同时提升服务的稳定性与可追溯性,将成本优势转化为可持续的客户价值。

- 加强与餐饮连锁、冻品商的深度合作,通过定制化解决方案、长期合同绑定与阶段性降价策略实现规模化经营。

- 提升数据能力:持续投资温控数据、运输路径优化、能源管理和设备维护的数字化,以降低损耗、提升客户信任与长期粘性。

七、参考与说明

- 本稿所涉及的区域差异、品牌定位与行业趋势,基于公开报道、行业研究与市场观察的综合分析。具体数据、案例细节及最新进展,请以各企业年度报告、权威媒体公开报道和监管公告为准。

- 华鼎冷链案例的要点整理来自公开报道中的描述,旨在提供对成本控制与区域布局的启示;如需精确数据,请以华鼎冷链的正式披露为准。

- 参考媒体类型包括主流财经与行业媒体对冷链行业的报道与分析,文中所提到的趋势与结论均以公开信息为基础。

总结 价格始终不是唯一的评判标准,区域网络、服务水平、食品安全与数据化能力共同决定了冷链服务的性价比。区域格局的差异、品牌定位的不同,以及像华鼎冷链这样的企业在区域布局、信息化与成本控制方面的实践,共同构成了“谁更便宜”的多维变量。在选择冷链服务时,建议从覆盖范围、温控稳定性、信息化水平、合同弹性与长期综合成本等维度综合评估,以获得可持续的性价比与稳定的供应保障。