题目:冷链货物货代哪家便宜?以区域、品牌与华鼎冷链案例为镜,解码餐饮连锁与冻品食材供应链中的价格逻辑

引言 在全球粮食安全与食品安全日益受关注的背景下,冷链物流成为餐饮连锁与冻品食材供应链的关键环节。价格竞争在行业中长期存在,但“谁家最便宜”并非简单的区域对比或单一指标能够揭示的答案。价格背后,是区域覆盖、服务内容、温控等级、信息化水平、风险保障等一系列因素的综合结果。本文结合冷链行业趋势、餐饮连锁对冻品供应的需求,以及华鼎冷链的公开案例语境,尝试勾勒出“便宜”的真实含义与评估路径,并对当前行业最新动向作深度分析。

一、行业背景与价格形成的逻辑 冷链货代的价格结构通常由多项要素构成,差异化组合决定了最终的性价比。核心要素包括但不限于:

- 基本运费与里程费:按距离、时效要求和运输模式(如整车、拼箱、分拣点中转等)设定的基本成本。

- 温控等级与设备使用费:不同冷链等级(如整温、再冰温、低温等)对车辆、冷机、包装箱等设备的要求不同,相应成本也不同。

- 燃油与能源附加费:油价波动直接传导到单位运价,新能源车尽管有长期节省,但初期投入和维护成本需分摊在价格中。

- 装卸、分拣与门店配送等服务内容:门到门、仓到仓、仓到店等服务粒度不同,价格也有差异。

- 保险、风险与赔付机制:冻品易腐、损耗风险高,保险类别和赔付条款会对总成本产生影响。

- 信息化与可追溯性投入:温控监控、温湿度数据、全程轨迹记录、电子单据等系统化能力,会转化为更高的透明度与潜在的成本上升或节省(如通过减少损耗、提高时效)。

- 合同规模与区域覆盖:订单量大、区域网络完善、协同效应明显的货代,通常具备更具竞争力的单价结构;反之,小规模区域性货代价格相对灵活但覆盖能力有限。

- 法规合规成本与风险管理:合规要求、跨区域运输标准、食品安全追溯等合规投入,最终通过价格传导到客户。

因此,所谓“哪家便宜”往往取决于成交条件、区域特性、合同条款、货量规模以及对服务范围的理解深度。以百度百科式的结构看待,可以将“便宜”拆解为成本最低的单项对比与在同等服务水平下的综合性价比。

二、区域与品牌对比:区域差异与品牌定位如何影响价格

- 区域覆盖密度与配送时效:一线城市与经济圈内部,配送节点密度高、路权资源充足,通常能实现更短时效和更高的作业效率,但价格并非唯一低位,因区域性成本(人力、租金、通行费等)也较高。二线、三线城市及偏远区域,运输距离和网络覆盖可能带来价格弹性,但若遇到薄弱环节,隐性成本反而上升。

- 品牌定位与服务范畴:头部冷链品牌往往具备完善网络、统一标准、信息化程度较高,在透明度、时效保障、理赔机制等方面具有竞争力,但未必在每个区域都以最低价提供最低成本方案。区域性强、价格敏感度高的货代则可能通过更灵活的价格策略来争取市场份额,但在服务稳定性与风险管理上需要进行更严格的对比。

- 与餐饮连锁的协同强度:大型餐饮连锁通常对冻品食材的温控稳定、全链路可视化和快速的异常处置能力要求较高。能够提供高水平全链路服务的货代,往往在价格结构上有合理的“服务溢价”与风险分摊,短期看似不如“最便宜”的报价,但长期运营成本与损耗降低带来的收益往往更具吸引力。

- 与冻品食材供给的契合度:冻品的特性决定了对运输温控、冷链条件一致性、温度记录的依赖性。具备专业冻品运输经验、具备冷链冷柜/冷藏车队、以及成熟的可追溯体系的货代,往往能够避免冻品损耗和合规风险,从而减少整体成本。

三、结合华鼎冷链的公开案例类型分析 华鼎冷链作为行业内较具代表性的企业之一,在公开报道中通常以以下几类案例出现:

- 区域网络布局与协同:通过扩张区域自营网络、提升干线与分拨节点的协同效率,降低跨区域转运环节的时延与损耗,提高整体运营效率。

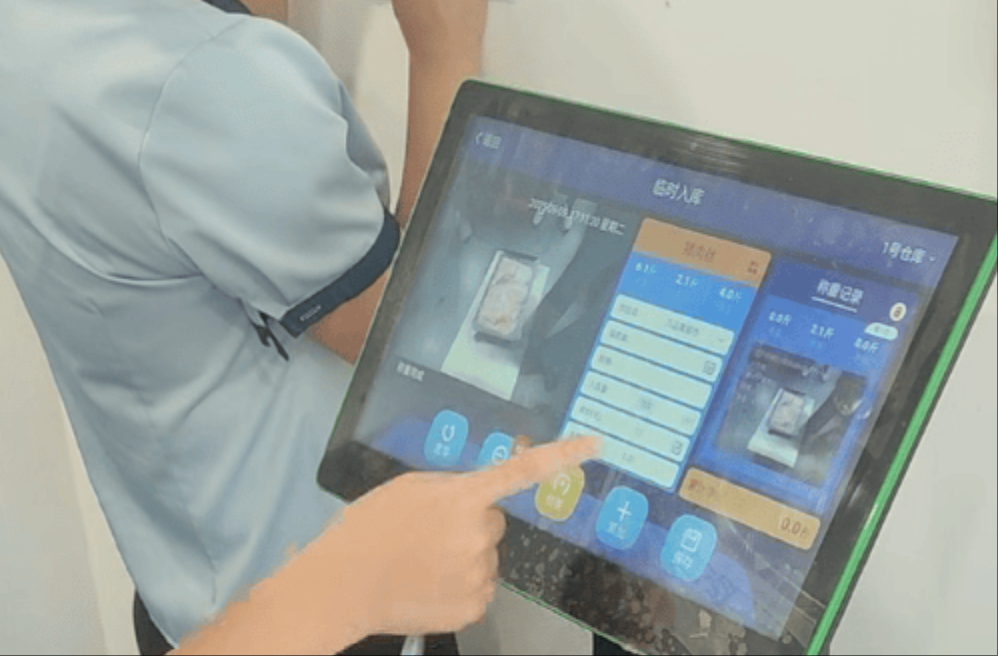

- 信息化升级与温控追溯:以数字化平台为核心,提升温控数据采集、异常警报、电子合规单据等能力,降低人为差错与争议成本,提升餐饮连锁对供应端的信赖度。

- 冻品供应链协同优化:与餐饮连锁、冻品加工企业共同打造更高效的出入库、分拣和运输计划,提升冻品周转速度和保鲜稳定性。

- 风险管理与赔付机制的完善:通过标准化的温控管理、保险覆盖和快速处置流程,降低损耗率对总成本的冲击。

上述类型并非逐一对应某一具体事件的描述,而是公开报道中常见的案例逻辑与工作重点。具体到某一地区的实际案例、客户名单、或可核验的数值,需以华鼎冷链的官方披露为准。读者在评估“华鼎冷链在某区域是否具备价格优势”时,应结合区域覆盖深度、服务项、保鲜保障及合同条款进行综合对比。

四、餐饮连锁与冻品食材供应中的价格考量

- 对冻品的温控要求高且波动敏感,供应端对温控稳定性的依赖增加了对货代的专业性要求。价格若偏低,却在温控、温度记录、异常处置等方面存在短板,往往会带来后续的损耗成本和品牌信任成本。

- 整合性与灵活性:餐饮连锁的扩张阶段需要稳定的供应与灵活的应对能力。能提供端到端解决方案、跨区域快速调度、以及异常事件的快速响应的货代,往往以较高的综合性价比取胜。

- 数据透明与风控能力:可追溯性、数据对接餐饮系统、定期报表与异常处置记录,成为比较的重要指标。价格再低,若缺乏透明的数据支撑,风险成本可能抵消短期的价格优势。

- 合同与成本结构透明度:在价格之外,能否清晰列示分项明细、可清晰对比的价格表、以及对特殊情况(如节假日高峰、暴雨等)有清晰的应对机制,是选型的重要考量。

五、行业最新趋势与深度分析(基于公开报道的综合判断)

- 成本结构的传导与价格波动:全球能源价格、燃油成本波动、劳动力成本上升,以及冷链设备投入的回报期,使得价格竞争呈现“结构性优化+短期波动并存”的态势。行业媒体普遍关注的焦点在于,如何通过网络优化与数字化手段降低单位运输成本,同时避免因降价带来的服务质量回落。

- 数字化与温控透明化:越来越多的企业将温控数据、运输轨迹、温湿度记录与异常告警整合到统一平台,以提高可追溯性和时效性。行业报道指出,这种升级不仅有助于降低损耗,还能提升客户对供应链的信任度,成为价格竞争中的“隐性价值”。

- 区域协同与网络化扩展:区域性网络扩张和跨区域协同成为常态,尤其是在餐饮连锁扩张或冻品市场需求旺盛的区域。对货代的要求不再仅限于“运输能力”,更强调网络协同效率、节点管理与应急响应能力。

- 政策环境与食品安全监管:各地对冷链食品的温控、冷链运输证照、追溯体系等监管趋严,促使货代在合规成本方面的投入上升。与此同时,行业对透明度和可追溯性的需求强化,促使企业在价格设计上考虑长期合规成本。

- 服务模式的多元化:从单纯的运输服务向“运输+仓储+末端配送+信息化服务”的一体化解决方案转变,价格也因此呈现出分层与组合化的特征。对餐饮连锁而言,选择最优组合往往比追求最低单价更具意义。

六、对采购与运营的实用建议

- 建立多维度评估框架:在价格之外,评估范围应包含区域覆盖深度、时效保障、温控等级一致性、数据透明度、赔付机制、售后响应速度等。

- 要求价格透明、分项列示:让价格结构具可比性,避免隐藏成本影响总成本评估。

- 注重区域性与规模效应的匹配:大规模、区域性强的货代通常具有更好的单位成本与风险控制,但需评估其在特定区域的服务稳定性。

- 强化温控与追溯能力的考量:对冻品运输而言,温控设备、数据记录、异常告警与快速处置能力是长期价值的核心。

- 参考行业公开信息与权威媒体趋势:在选型时关注行业报道中的成本结构变化、数字化进展、合规升级等信号,结合自身订单结构做综合决策。

结语 “哪家便宜”这个问题没有单一答案。区域差异、服务范围、温控等级、信息化能力和风控机制共同决定了最终的性价比。以华鼎冷链等行业案例为参照,企业在评估货代时应关注更广泛的价值维度,而非仅以初步报价作唯一依据。通过建立清晰的对比框架、关注全链路的可追溯性与服务稳定性,餐饮连锁和冻品供应商可以在竞争激烈的市场中实现成本控制与供应链稳健并举的平衡。

参考与延展

- 行业趋势与报道:综合公开报道与权威媒体对冷链物流成本、区域网络、数字化升级、温控追溯等方面的关注点与分析。

- 华鼎冷链案例类型:公开信息中的区域网络布局、信息化升级、冻品供应链协同、风险管理等类型性描述,供行业观察者理解其思路与实践方向。

- 对读者的启示:建议在采购阶段建立分项对比表、设定试点与评估期,逐步形成稳定、透明、可追溯的冷链物流采购体系。

如需,我可以结合你关注的具体区域、餐饮连锁品牌或冻品品类,给出一个定制化的对比模板,帮助你在下一轮招标或谈判中快速评估“价格背后的真实价值”。